«За честное служение Отечеству, активную гражданскую позицию, образцовое выполнение воинского и служебного долга, большой вклад в реализацию уставных целей и задач организации, многолетнюю плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к военной службе и верность традициям Воздушно-десантных войск наградить орденом «Генерал армии Маргелов», - говорится в приказе председателя этой общественной организации.

Краткая церемония награждения прошла в среду 9 ноября в помещении музея истории военного десанта в Твери. Награду учителю-патриоту вручил федеральный инспектор по Тверской области Сергей Свитин.

- Этот орден вручается гражданам за значительный вклад в дело укрепления обороноспособности страны и в патриотическое воспитание подрастающего поколения, - рассказал после церемонии руководитель Тверского регионального отделения Союза десантников Андрей Савельев. - Виктор Александрович Буров - человек, который формирует будущее поколение защитников нашей Родины. В Неклюдовской школе учатся дети из 28 деревень, то есть это практически соль земли русской. И от того, насколько ребята и девчата проникнутся духом своей Родины, зависит будущее нашей страны. Вячеслав Александрович, посвятивший всю свою жизнь воспитанию детей, по праву достоин этой самой значимой награды Союза десантников.

Выпускник Курганского государственного педагогического института Вячеслав Александрович Буров работает с детьми с 1984 года. Помимо преподавания дисциплин в школе он руководит военно-спортивным клубом «Русич».

Его воспитанники — постоянные участники различных военно-спортивных слетов и соревнований. В этом году они вместе со своим учителем дважды побывали на ржевском мемориале Советскому солдату, а также посетили военно-археологические раскопки.

Согласно статуту, орденом «Генерал армии Маргелов» награждаются граждане Российской Федерации и других государств, уволенные в запас (в отставку) из Воздушно-десантных и аэромобильных войск, войск специального назначения, из соединений и частей морской пехоты, а также состоящие на действительной военной службе, внесшие особый вклад в развитие и укрепление боеспособности ВДВ и воинских формирований специального назначения, поддерживающие традиции войскового товарищества и участвующие в мероприятиях социальной поддержки ветеранов, популяризации службы в ВДВ и спецназе.

Несмотря на название фильма «Кимры - город вольных сапожников», речь идет не только об обувщиках, но и о целом городе - о Кимрах. Фильм получился атмосферным и душевным.

Ясное дело, часть его выстраивается вокруг сапожного дела, которым так славились Кимры. Даются пояснения, как же Кимры стали чуть ли не сапожной столицей в империи…

В признанный центр российского обувного промысла Кимры (тогда еще хоть и большое, но село) начали превращаться во второй половине XVIII века. А уже в начале следующего столетия говорили, что «русская армия маршировала по мостовым Парижа в сапогах кимрского производства». В знак признательности за поставку обуви в армию в 1812 году император Александр I даже пожаловал селу батарею пушек. Из них впоследствии стреляли в праздники.

В фильме вспоминают об интересном факте, касающемся династии обувных мастеров Столяровых. В 1862 году изготовленные ими сапоги получили высокую оценку на Всемирной выставке в Лондоне. Столяровым выдали диплом, который давал им право ставить личное клеймо на внутренней стороне голенища. Впоследствии - в 1907 году - «Товарищество Н.А. Столярова с сыновьями» основало обувную фабрику «Якорь». В 1916 году там было выпущено 200 тысяч пар обуви.

Перед Первой мировой войной в Кимрском уезде и прилегавших волостях Кашинского и Калязинского уездов насчитывалось более 16 тысяч сапожников. Они делали около 2,5 миллиона пар обуви в год! Говорили: «Кимряк из глины сапоги слепит».

Многие образцы местной старинной обуви хранят в Кимрском краеведческом музее. Его директор Владимир Покудин попал в объектив камеры. Он, кстати, рассказал, что его папа был сапожником. И в этом ведь можно усмотреть своеобразную преемственность - отец делал, сын хранит память.

Впрочем, в фильме показано, что музей славен не только сапогами. Его гордость - это также ансамбль замечательных деревянных мини-скульптур кимрского резчика по дереву Ивана Абаляева. Он жил и творил в первой половине XX века. Погиб во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Его скульптуры - это изумительные иллюстрации дореволюционной и советской жизни кимрских сапожников и крестьян.

Часть фильма посвящена архитектуре Кимр и благородному делу волонтеров проекта «Том Сойер Фест Кимры». Мы писали про них. Ребята восстанавливают исторический облик старинных зданий города, дают им новую жизнь в оригинальном обличии.

В фильме показано, как ребята трудились в этом году над домом купца Калинина, который в том числе занимался сапожным бизнесом - колодки на обувь штамповал.

- Это дом-мастерская. Здесь внизу работали люди, а на верхнем этаже он жил, - рассказывает в фильме координатор волонтерского движения «Том Сойер Фест Кимры» Алексей Молчанов.

Фильм про Кимры был показан на канале «Культура» 1 декабря. Сейчас его можно найти на видео-хостингах.

СПРАВКА

«Провинциальные музеи России» - цикл документальных фильмов, проект студии «Позитив-фильм». Он реализуется с 1999 года при финансовой поддержке государства. Автором идеи проекта является известный российский кинорежиссер Алла Сурикова. На сегодняшний день создано около 70 фильмов. Снимают фильмы молодые режиссеры.

Клубы и дома культуры – важнейшие объекты в любом населенном пункте, особенно в сельской местности. Зачастую именно в них сосредоточена не только культурная, но и общественная жизнь. Поэтому на их работников возлагается ответственная миссия – не только обеспечивать досуг жителей, но и помогать им творчески развиваться, и объединять. Кимрский район во многом может служить образцом того, как надо выполнять эту миссию.

Сегодня в Кимрском районе действуют 18 культурно-досуговых учреждений, большая часть – в сельской местности. В них работают 164 человека. Только в этом году в районе прошло множество культурных и досуговых мероприятий, и даже пандемия не остановила культурную жизнь, которая на время перешла в режим онлайн. Ничего не может помешать работникам культурно-досуговых учреждений работать для людей.

Как это ни приземленно звучит, но, чтобы привлечь жителей в клуб или ДК, надо, чтобы в нем все было в порядке: кровля не протекала, батареи грели, было место для полноценного общения и творчества. В Кимрском районе на протяжении последних лет делается все возможное, чтобы обеспечить для работы учреждений достойные условия.

Начальник отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Кимрского района Маргарита Пучкова рассказывает, что во многих поселениях района культурно-досуговым учреждениям уделяется повышенное внимание. Так, например, главы Центрального и Титовского сельских поселений в этом году активно принимают участие в различных программах, благодаря чему в ДК этих поселений удалось провести масштабные ремонтные работы. В Горицком сельском поселении отремонтировали кровлю, в Быковском – фасад сельского дома культуры, для учреждения в Белом городке закупили оборудование. «То, что главы поселений обращают на это внимание, очень радует», - говорит Маргарита Аркадьевна.

Главы сельских поселений готовы заниматься нуждами и проблемами культурных учреждений, особенно когда чувствуют в этом поддержку. Глава Титовского сельского поселения Юлия Винокурова рассказала, как удалось провести ремонт ДК. «В 2019 году за счет средств местного бюджета капитально отремонтировали крышу дома культуры. В 2020 году благодаря неравнодушным людям, предпринимателям и предприятиям заменили все окна на втором этаже и отремонтировали концертный зал. За счет предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры приобрели кресла в зрительный зал клуба. В планах на следующий год отремонтировать танцевальный зал и фойе. Вновь надеемся на дополнительное финансирование из областного бюджета, благодаря чему удастся приобрести одежду сцены», - говорит Юлия Винокурова.

Глава Центрального сельского поселения Илья Балковой также активно работает над улучшением условий в местном ДК. Благодаря его деятельному участию в здании провели большой ремонт. Директор ДК «Центральный» Галина Рощина рассказывает, что за последние три года удалось восстановить ранее замороженную часть ДК, кроме того, приобретена современная аппаратура, оборудован зал на 180 мест, по программе софинансирования с бюджетом области приобретены одежда сцены, звуковое и световое оборудование. «Благодаря этому у нас появилась дополнительная возможность принять детей и взрослых, ведь у нас большой наплыв желающих заниматься, в том числе из Кимр», - говорит Галина Рощина. Изменения коснулись не только ДК – за ним расположена сценическая площадка, где теперь появились и мини-футбольное поле, и тренажеры, и благоустроенная зона для отдыха. По словам Галины Романовны, на этой площадке теперь проводятся массовые мероприятия с участием 1-2 тысяч человек. «Мы стараемся создать на своей территории хорошие условия для социально-культурной жизни. На культуре не экономим!» - говорит глава сельского поселения Илья Балковой.

В Ильинском ДК тоже удалось многое сделать. По словам депутата Совета депутатов Ильинского сельского поселения, директора ДК Светланы Кругликовой, пять лет назад в доме культуры был проведен капремонт: тогда по программе софинансирования был отремонтирован первый этаж ДК, фасад, приобретено звуковое оборудование. А в 2019 году по той же программе было закуплен экран-проектор – вещь очень нужная и востребованная.

Все эти изменения помогают работникам культурно-досуговых учреждений в их труде, а членам их многочисленных творческих коллективов – в развитии и достижении новых высот. Кимрский район всегда славился своими талантами, неслучайно в районе 18 самодеятельных коллективов носят высокое звание «Народный самодеятельный коллектив». Творческие коллективы и исполнители Кимрского района постоянно принимают участие в различных международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах и фестивалях. Так было и в этом году – представители района участвовали в самых разных мероприятиях, как очно, так и в онлайн-режиме. На двух десятках фестивалей и конкурсов международного и всероссийского уровней творческими коллективами и исполнителями завоеваны достойные награды: 42 из них стали лауреатами и семеро – дипломантами. Кроме того, таланты Кимрского района стали активными участниками всех мероприятий к 75-летию Победы. И здесь тоже не обошлось без наград и признания.

Перечислять все победы и награды, все мероприятия и акции культурно-досуговых учреждений Кимрского района можно очень долго. И даже в этом году ни в одном учреждении не позволили себе отдыхать. Да, многие мероприятия проходили в онлайн-режиме. Но это в чем-то даже и хорошо: выставки, концерты, акции, проводившиеся в Кимрском районе, стали доступны не только местным жителям, но и всей стране.

Например, Центр прикладного и художественного творчества Кимрского района, который возглавляет Светлана Шурлина, в этом году провел более 100 мероприятий и в онлайн, и в офлайн режиме. Мероприятия к 75-летию Победы объединили взрослых и детей Кимр, Кимрского района и Московской области, все желающие могли посмотреть онлайн выставки, узнать из публикаций центра о художниках-участниках Великой Отечественной войны, увидеть виртуальную выставку «Россия православная» и даже побывать на онлайн-экскурсии по работам члена Союза художников РФ Александра Петрова «Поездка в Углич». Неслучайно сайт центра на областном конкурсе «Информкультура» вошел в число 6 лучших сайтов культурно-досуговых учреждений региона. «В этом году мы приобрели колоссальный опыт онлайн-работы», - говорит Светлана Шурлина.

День клубного работника Тверской области будут отмечать во всех культурно-досуговых учреждениях – в основном в онлайн-режиме. В ДК готовят онлайн-концерты и поздравления. Как рассказала начальник отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Кимрского района Маргарита Пучкова, планируется награждение учреждений почетными грамотами, а глава района отметит самых активных в этом году глав поселений, участвовавших в программах по укреплению материального обеспечения учреждений. Однако самой главной наградой для работников культурно-досуговых учреждений и в праздник, и в будни становится благодарность людей. «Когда твоя работа видна и нужна – это очень приятно!» - говорит директор ДК «Центральный» Галина Рощина. И в Кимрском районе у работников культурно-досуговых учреждений недостатка в таком признании нет.

Глава Кимрского района Ирина Миронова в канун профессионального праздника работников культурно-досуговых учреждений сказала несколько теплых слов в их адрес:

«О сфере культуры говорить легко, потому что о ней мы можем судить по собственному восприятию, посещая выставки, концерты и другие мероприятия. И могу сказать честно: в нашем районе ни разу ни за одно мероприятие мне не было стыдно – они всегда проходят на очень достойном уровне.

В последние годы мы активно работаем над укреплением материально-технической базы учреждений культуры района. Так, в 2019 году район получил опыт участия в национальном проекте «Культура», благодаря чему мы отремонтировали ДК в деревне Малое Василево. В этом году мы продолжили участие в различных конкурсах на получение субсидий на эти цели, в том числе в Программе поддержки местных инициатив. Очень важно и то, что мои коллеги, главы сельских поселений, уделяют большое внимание материально-техническому обеспечению культурных учреждений. У нас есть уже планы на 2021 год: Неклюдовское сельское поселение будет участвовать в Программе поддержки местных инициатив для проведения ремонта фасада местного клуба.

От всей души поздравляю всех наших талантливых, творческих работников учреждений культуры с их профессиональным праздником! Желаю им крепкого здоровья – ведь даже когда мы все отдыхаем на различных мероприятиях, они выполняют свою работу, принося нам радость. Также желаю неиссякаемой творческой энергии, позитива и, конечно же, душевного отклика от тех, для кого они и трудятся – от наших жителей. С праздником!»

«Владимир Маслов для нас всегда был, есть и будет неотделим от родной Волжской земли, от великой реки Волги, в которую он был влюблён всю жизнь, и которая всегда так манила и вдохновляла его. Серия выставок Владимира Маслова носила название «Ветер с Волги». Он был этим свежим ветром – смелый, экспрессивный, свободный от предубеждений и общественного мнения.

Маслов всегда был самим собой. Это для него было так же естественно, как дышать, как писать. А не писать Маслов не мог», - говорится в некрологе за подписью руководства Кимрского района, руководства и коллектива Центра прикладного и художественного творчества Кимрского района и народного Клуба художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Созвездие».

Владимир Владимирович Маслов – уникальный самодеятельный художник, творчество находится на стыке высокого профессионализма и фольклора и признано не только в России. Его выставки проходили в Германии, Швейцарии, Франции, картины художника хранятся в частных собраниях и коллекциях. Работы Владимира Маслова отличает экспрессивная манера. Имя художника долгие годы было связано с поселком Белый городок Кимрского района.

Видео выступлений Владимир публикует на своём YouTube-канале. Зрители уже увидели и услышали «Feelings And Memories» в Клетинском бору, которую кимрский музыкант сочинил сам, а также два красивых кавера: «River flows in you» южнокорейского композитора Yiruma на Галанинском заливе и «Believer» американской инди-рок-группы «Imagine Dragons» на берегу Волги.

Но полностью посвящать свою жизнь музыке Владимир пока не планирует. Скорее всего, его будущая профессия будет связана с биологией. Об этом порталу «ТОП Тверь» рассказал он сам. Сейчас музыканту 16 лет, он учится в 10 классе гимназии №2. А в 2018 году с красным аттестатом окончил Детскую школу искусств.

— В музыку, как это часто бывает с детьми, меня никто насильно не загонял. Я сам попросил родителей отдать меня на фортепиано, – говорит Владимир. – И теперь каждое моё выступление – это благодарность моим родителям и педагогам из школы искусств.

Буквально на днях начнутся съемки нового видео.

— Это точно будет лес и точно снег, музыку которого я и попробую сыграть. Скорее всего, это будет кавер на песню «Снег» Филиппа Киркорова.

— Я люблю мелодии 21 века. А их звучание на фоне природы даёт ощущение вечности, и эта вечность прекрасна, – считает пианист.

Капитальный ремонт предполагает ремонт кровли и фасада здания, парапета, замену окон и дверей. Кстати, ремонт не мешает спектаклям: ноябрьская афиша пестрит представлениями. Например, 22 ноября на сцене театра можно увидеть эксцентричную комедию “Боинг-боинг” по мотивам Марка Камолетти.

В последний раз здание театра ремонтировали в 1981 году. Тогда реконструировали сцену театра, увеличили количество мест в зрительном зале.

Кимрский театр появился в 1942 году. На его сцене в разные годы выступали звезды советской эстрады, среди которых актер Андрей Миронов и исполнитель Иосиф Кобзон.

Фото: Кимрский Вестник

В начале 2013 года Администрация Кимрского района уведомила город, что основной библиотечный фонд переводит в здание бывшего клуба Фабрики имени Горького, сейчас – Районный Дом народного творчества (ул. Вагжанова, д. 3), а помещения, принадлежащие Администрации города Кимры, освобождает.

Это событие получило большой негативный резонанс, поэтому городская администрация весной 2013 года в экстренном порядке приняла оставленный библиотечный фонд и сотрудников бывших филиалов районной библиотеки в муниципальное учреждение «Кимрская городская библиотека», созданное 28 декабря 2011 года.

Так как у города не было библиотеки в центре, решено было временно открыть ее в здании бывшего детского сада №10 на ул. Троицкой, д.58. Со стороны жителей поступило много критики на это решение из-за соседства с муниципальным учреждением похоронного дела «Наследие». Коллектив библиотеки тоже не был доволен.

Как все временное, история растянулась на 7 лет. За эти годы соседство по помещению с МУПД «Наследие» у библиотеки (взрослый и детский фонды) оказалась без изменений , а рядом с ней отремонтировали ул. Троицкую.

Соседство не очень хорошее, как в эмоциональном (смерть, горе, траур), так и в плане безопасности детей (поток и скорость движения автомобилей увеличились).

И если центральное здание на ул. К. Маркса, д.3 город смог продать и пополнить бюджет, то два других, оставленных районной администрацией здания бывших филиалов библиотек, приспособить под иные цели не удалось. Кимрские ветераны неоднократно обращались к главе города Ирине Балковой с просьбой занять пустующие помещения на ул. Вагжанова, д.1 и Титова, д.13, так как там могли поселиться бомжи и устроить пожар.

После консультаций с отделом культуры администрации города Кимры, комитетом по управлению имуществом и директором МУ «Кимрская городская библиотека», было предложено перевести из временного помещения на ул. Троицкой городской библиотечный фонд в два помещения, приспособленных под библиотеки: ул. Вагжанова, д.1 и пр. Титова, д.13.

В ближайшее время в них произведут ремонт, установят сигнализацию и планово начнется переезд.

Как сообщили в группе «Том Сойер Фест Кимры», это лавка купца Рыбкина начала XX века. Совсем рядом стоит сам дом Рыбкина, построенный в 1894 году. Увы, сейчас он заброшен, что, естественно, местных жителей, не радует.

Но и к ремонту лавки есть вопросы:

«Нынешний собственник зданий перестроил их на свой вкус и кошелек. Колористика обоих зданий очень сомнительна. Лично я считаю, что памятники архитектуры должны ремонтироваться и сохранять свой исторический облик после подобных ремонтов», — пишет автор поста.

Мнения разделились. Некоторые поддерживают такую точку зрения:

«Дело не только в покраске, здесь изменение архитектурного облика здания добавлением ненужных башен и других деталей, что недопустимо, когда идет речь об ОКН. Вкусовщина и цыганщина собственника должна контролироваться».

А кто-то считает, что лучше так, чем никак:

«У нас в Кимрах и так всё серо и уныло, а здесь хоть позитив внесли».

Напомним, сейчас создан сайт проекта восстановления главного архитектурного шедевра Кимр — Гостиного двора.

Награда была вручена его деду-фронтовику Сергею Ивановичу Некрасову, который воевал на Западном, Калининском, Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах.

Согласно выписке из наградного листа, Сергей Иванович получил тяжелое ранение 21 сентября 1943 года близ станицы Волноваха Днепропетровской области, когда выполнял приказ по обеспечению горючим автотранспорта. Во время налета вражеской авиации он был ранен осколком авиабомбы, который попал в правую ногу и повредил берцовую кость и сухожилия.

Во время ремонта в квартире ветерана его боевой орден был украден. Вот уже 12 лет внук разыскивает пропавшую дедову награду. Следы ордена были обнаружены на интернет-аукционе «Мешок», где орден Красной Звезды за №2763128 выставил на продажу житель Мурманска. Потом оказалось, что новый обладатель награды – из Кимр, однако на этом поиск застопорился. Известно, что орден Сергея Ивановича Некрасова опять поменял владельца, но, вполне вероятно, остался в Кимрах.

Уважаемые кимряки!

Если в чьей-то коллекции отыщется эта награда, просим связаться с Сергеем Александровичем Некрасовым: +79776047703 (можно по WhatsApp или Viber), чтобы обсудить варианты возвращения награды в семейный архив героя Великой Отечественной войны.

Клип опубликован на всемирном видеохостинге YouTube.

Владимир закончил школу два года назад, но музицировать не бросил. Более того: он развивает свое мастерство, а получившиеся музыкальные импровизации выкладывает в соцсети.

Из комментариев, оставленных поклонниками его творчества, ясно, что исполнительское мастерство Владимира пришлось по душе и кимрякам, и пользователям соцсетей из других регионов России. Многие считают, что у подростка большое будущее, если он не бросит заниматься музыкой.

Imagine Dragons - американская инди-рок-группа, образованная в 2008 году. Ее творчество пришлось по душе не только молодежи, но и многим представителям старших поколений.

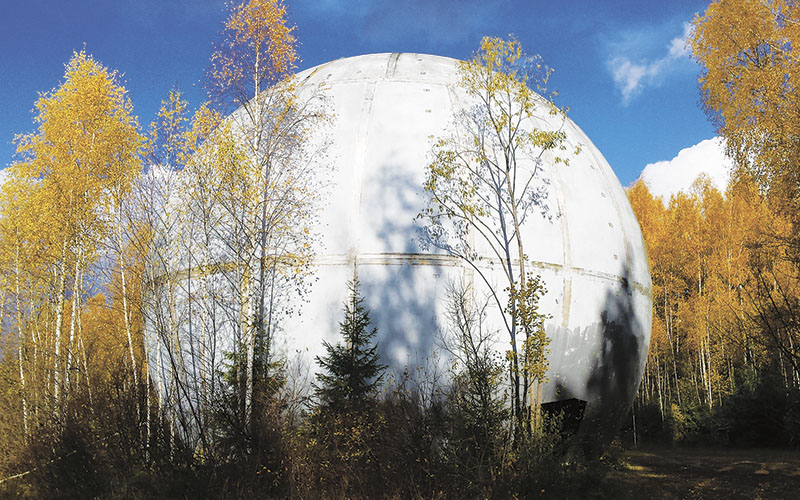

Обсуждается этот необычный объект уже много лет. К нему «не зарастает народная тропа»: туристы и любители экст-рима на разных видах транспорта (внедорожниках, мотоцик-лах, велосипедах – по бездорожью или на лодках по Иваньковскому водохранилищу – Московскому морю) добираются к шару, чтобы сделать фотографии и опробовать ни с чем не сравнимую акустику внутри полой сферической конструкции.

Версии происхождения шара самые разные, порой откровенно абсурдные. Например, что его оставили посетившие нашу планету пришельцы. Есть и иное мнение: шар, который видно со спутников на земной орбите, призван ввести в заблуждение вражеские войска, если те получат приказ уничтожить нашу систему противовоздушной обороны.

Более реалистичные объяснения: здесь хотели дислоцировать воинскую часть, завезли оборудование, но потом «электронную начинку» разобрали, а оболочку в виде шара бросили. Но чаще звучит такое предположение: шар случайно уронили при транспортировке на вертолете, потому что оборвался трос.По словам Леонида Ивановича, в середине 1980-х годов научно-производственное объединение «Алмаз» вознамерилось построить новый поселок неподалеку от деревни Игнатово Кимрского района. Как было принято в советские времена, рядом с испытательными полигонами планировалась жилая зона – база отдыха сотрудников. Подходящую площадку нашли примерно в километре от Игнатовского залива Московского моря.

Организационными процессами руководил один из ведущих специалистов НПО Валентин Ефремов. Он приехал в Дубну и буквально влюбился в этот уютный, зеленый волжский город, со всех сторон окруженный водой. Позже Валентин Викторович пытался реализовать сразу несколько оригинальных проектов с различными компаниями наукограда. Но тогда, в 1986 году, основной задачей была база НПО «Алмаз».

Нужно добавить, что Валентин Ефремов был очень увлеченным, творческим человеком, генератором многих идей, талантливым изобретателем, неслучайно коллеги дали ему прозвище Жюль Верн «Алмаза». Вместе с тверскими проектировщиками он в деталях разрабатывал архитектурный облик поселка, чтобы сделать это место максимально комфортным для работы и отдыха. Чего стоят, например, шестигранные домики с тремя входами, чтобы соседи не мешали друг другу, если возникнет потребность в уединении.

Новое применение для списанного радиопрозрачного купола, защищавшего антенны от погодных катаклизмов и обладавшего уникальной акустикой, тоже придумал Валентин Ефремов. Решено было сделать внутри киноконцертный зал, разделив сферу на сектора: для просмотра фильмов, для выступления музыкантов.

Транспортировкой Валентин Викторович занимался лично. Это была сложнейшая операция. Специфический груз доставили к месту назначения на тяжелом вертолете, закрепив на тросах. И вовсе не уронили, как потом утверждала народная молва, а ювелирно опустили на поляну.

От деревни Губин Угол к будущей базе была проложена отсыпанная песком дорога – более 20 километров. Но дальнейшей реализации проект не получил ввиду прекращения финансирования. А причиной тому стала целая цепочка событий: Чернобыльская авария, землетрясение в Спитаке, перестройка, развал СССР… Только шар и остался как память о хорошей задумке, которой не суждено было воплотиться.– И вот приходят люди и говорят: «Нам нужно спроектировать целый поселок в этом месте». И показывают на карте (той, что у меня на стене висела). Я сразу вижу, что это охранная зона. Рядом Волга, водохранилище. А они говорят: мы все проверили. Надо только пройти двенадцать согласований и получить постановление Совета министров. Это не проблема.

– А что это за люди такие влиятельные?

– Они были из оборонного ведомства. Возможности, сами понимаете, какие. В то время полки в магазинах были пустыми. Так вот они даже включили нас в систему снабжения. Всех сотрудников в количестве 600 человек. И мы получали комплекты продуктов. Ну и занимались проектом. Он был весьма необычным. Например, домики планировалось построить в форме чечевичных зерен из фибробетона (это очень крепкий материал). Границы участков с помощью специальной программы расчертили криволинейно, чтобы и площади были одинаковые, и получаемый поток солнечных лучей (геометрический метод расчета инсоляции — прим. «КП»).

Но потом случился распад Советского Союза, и грандиозная идея так ею и осталась. Единственное, что успели, так это установить тот самый шар. Внутри хотели обустроить зону отдыха с танцполом. Для этого планировалось сделать горизонтальное перекрытие. И, может быть, даже не одно. Получилась бы этакая этажерка. Где можно и плясать, и кафе открыть, и все что угодно. Высота шара (16 метров) позволяет.

— А как его туда доставили?

— Вертолетом. На тросах. Кстати, судьба экипажа оказалась трагической. Именно этот борт участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И погиб при попытке засыпать открытый аварийный реактор специальным материалом (зацепил лопастью какую-то конструкцию). По телевизору всего пару раз показывали про этот случай.

По информации газеты «Подмосковное наследие»

Фото Леонида Четверикова

Когда въезжаешь в старинный город Кимры со стороны Талдома или Дубны, то перед мостом через Волгу можно лицезреть памятник самолёту Ту-124. Этот реконструированный самолёт, первый серийный пассажирский лайнер с турбовентиляторными двигателями, был установлен здесь два года назад в честь 130-летия со дня рождения авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. А километрах в тридцати, между деревнями Симоново и Устиново, находится мемориальный комплекс в виде фрагмента жилого дома — на месте несуществующего уже села Пустомазово, где 10 ноября 1888 года Туполев и родился. Когда доводится проезжать мимо этого места — всегда даю длинный автомобильный сигнал в честь легендарного соотечественника, можно сказать отца-создателя линейки самолётов «Ту» — Туполева.

На Ту-124, который стал теперь самолётом-памятником, лично мне летать не довелось, застал лишь пассажирский лайнер Ту-134, который был выведен из эксплуатации в 2012 году (несколько таких машин осталось в Минобороны РФ), ну и, конечно же, неоднократно на знаменитом Ту-154. А кто, скажите, не был пассажиром «Большой тушки», как порой называют этот лайнер пилоты? Всего их с 1970-го по февраль 2018 года было выпущено более тысячи экземпляров (150 из них экспортированы) и это был самый массовый реактивный пассажирский самолёт в СССР. В былые годы Куйбышевский авиационный завод (ныне авиационный завод «Авиакор» в Самаре) выпускал по 3−5 таких лайнеров в месяц. Немыслимый по нынешним временам показатель.

И вот Ту-154 совершил свой последний регулярный полёт, завершив целую эпоху в истории гражданской авиации. Известно, что такой Туполев останется пока в эксплуатации ВВС России (18 машин), некоторое их количество есть у ФСБ и Росгвардии. Известно, что в модификации Ту-154М, такой лайнер, обеспеченный спецсвязью, теперь уже в качестве резервного есть у министра обороны — в 2017 году Сергей Шойгу «пересел» с него на Ил-96−400 (Владимир Путин летает на «президентском» Ил-96−300).

— Прекрасная воздушная машина, которую незаслуженно рано списали со службы, — считает военный лётчик полковник Владимир Таланов. — Ту-154 не зря называют рабочей лошадкой, это действительно настоящий трудяга в небе. Помимо высокой скорости, на грани сверхзвука, какой нет у других самолётов, этот лайнер при дальности полёта более чем в пять тысяч километров, обладает и целым рядом других достоинств. Отметил бы крепкие и надёжные шасси, которые позволяют посадить «тушку» на неподготовленный аэродром. Хорошая у него и тяговооруженность и другие характеристики. К тому же Ту-154 очень надежная машина и, как известно, причиной катастрофы в Сочи военного борта летевшего в Сирию в декабре 2016 года стал именно перегруз, а не отказ техники (всего за время эксплуатации Ту-154 в результате катастроф и серьезных аварий был потерян 71 самолёт — «СП»).

Понятно, что любой тип воздушных машин рано или поздно устаревает как технически, так и морально, однако в случае с Ту-154, как мне кажется, его век можно было бы и продлить. И скажем, ровесник нашей «тушки», американский «Боинг-737», который полетел годом ранее, в результате модернизаций по-прежнему считается относительно современным самолётом. На нашем примере мы сейчас видим, как в результате модернизаций обретают второе дыхание стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22, которые в запас никто списывать не собирается. Тут есть и такой нюанс, что особой замены для пассажирского авиапарка толком-то и нет. «Суперджет» неплохой самолёт, но с ним есть проблемы, например, по послепродажной поддержке, то есть беда с ремонтной базой и запчастями. Новый МС-21, который видится очень перспективным, столкнулся с проблемой импортозамещения ряда деталей и этих авиалайнеров пока в природе существует лишь четыре экземпляра, а эксплуатация перенесена на 2025 год. Сейчас Ту-154 был бы способен хотя бы частично компенсировать этот пробел.

Действительно, как утверждается, в России на хранении осталось немногим более 200 воздушных машин Ту-154, остальные разрезаны и пущены на металлом (в их числе и самый знаменитый в СССР, который 40 лет простоял в качестве наземного музея на территории ВДНХ). При этом 100 из них находятся в рабочем состоянии — вполне способны летать. Производственные мощности самарского авиазавода «Авиакор» позволяют выполнять регламентные работы, капремонт и различные операции по продлению ресурса этих самолётов. Однако, подобное решение почему-то так и не было принято на правительственном уровне.

В тех же Соединенных Штатах, например, есть внешне схожий с Ту-154 трех-турбинный авиалайнер «Боинг-727», который выпускался с 1963 по 1984 в количестве 1832 единиц. С учётом длительной эксплуатации этот самолёт перевели исключительно на грузовые перевозки — эксплуатируется около 300 воздушных машин. Ещё один «старичок», о котором упомянул наш эксперт — всем известный американский Boeing 737, который эксплуатируется с 1968 года, не то что на покой уходить не собирается, а «прирастает» новыми модификациями.

После того, когда 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился самолёт модели Boeing 737 MAX8, их сняли с эксплуатации во всех странах, в том числе и в США. При этом их производитель The Boeing Company выпуск 737 не прекратила и продолжает выпускать их в модификациях коммерческих самолётов поколений Classic и Next Generation. Понятно, что первых Boeing Original 737−100 в небе уже не встретишь, однако продолжение их линейки и произведенное количество (около 10 500 единиц за все годы) очень даже впечатляет. В России, к слову, именно «Боинг-737», по данным международного сайта Rzjets, представлен в количестве 188 именно таких воздушных судов. Это не считая прочие Airbus и Boeing других моделей.

Полёты на отечественных пассажирских самолетах, которые уже можно считать раритетными, практически полностью исключены из списков российских авиакомпаний. А теперь и оказаться на борту самого массового в СССР, а потом и в России, среднемагистрального лайнера Ту-154 вряд ли кому удастся — эти самолеты с 2012 года выведены из эксплуатации. До недавнего времени оставался один в компании «Алроса». Его «запарковали в аэропорту «Толмачёво» по причине окончания сертификата лётной годности.

Не доведется полетать и на дальнемагистральном Ил-62, который на протяжении нескольких десятилетий выполнял функции «самолета № 1» — перевозил первых лиц государства от Брежнева до Ельцина (8 таких машин переданы Минобороны). Канули в лету некогда знаменитые Ил-18, Ту-134 (последний рейс совершил в 2019 году), Як-42 (небольшое количество эксплуатируется «Ижавиа» и «КрасАвиа»), Ил-86 отлетал своё еще в 2011 году. Предан забвению (выведен из эксплуатации) и дальнемагистральный широкофюзеляжный Ил-96, около десятка таких самолетов остались в составе Специального летного отряда «Россия», два из которых (в улучшенной модификации Ил-96−300ПУ) обслуживают президента страны.

В общем, если вы и окажетесь на борту отечественного самолета, то это будет разве что «Суперджет». Несмотря на катастрофу в Шереметьево в мае 2019 года (попадание молнии и последующая жесткая посадка), он числится достаточно надежным самолетом — по словам президента ОАК Юрия Слюсаря соответствует международным требованиям безопасности. Его, правда, нашпиговали пассажирами как селедками в бочке и особого комфорта в салоне этого лайнера не получишь. Да и при полной заправке, как выяснилось, усложняет действия пилотов при экстренной посадке — они просто не обучены сажать «тяжелый» самолет. Большей частью россияне летают сейчас на привычных уже иностранных авиалайнерах.

Отечественных самолётов для российских просторов, увы, крайне мало тех «Суперджетов» (Sukhoi Superjet 100) по состоянию на октябрь 2020 выпущено 204 экземпляра. Многие из них простаивают из-за проблем с ремонтом, авиакомпании отказываются из-за репутационных рисков. Ту-204/214 произвели в количестве 87 единиц, но и их в небе нечасто увидишь — основной эксплуатант, правительственный авиаотряд «Россия», располагает 18 такими «тушками» но использует нечасто. А, например, российская компания Red Wings из 10 имеющихся Ту-204 и Ту-214 использует лишь один, а остальные 9 держит на хранении (ещё один такой самолёт разбился). Аналогичная ситуация и в других авиакомпаниях, та же «Авиастар-ТУ» (самолёты производятся на предприятии «Авиастар СП») из 5 самолётов использует лишь два (2 на хранении, 1 разбился).

В общем, в небе над Россией только «Боинги» и «арбузы» (Airbus). Теперь вот его покинул и последний пассажирский Ту-154. Улетел самолёт, но не обещал вернуться.

На фото: последний перелет пассажирского самолета Ту-154

(Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Уроженец села Абрамово Кимрского района ушел на фронт Великой Отечественной войны, когда ему еще не исполнилось и 18 лет. Служил радистом, обеспечивая управление боевыми операциями. Войну закончил на Дальнем Востоке после разгрома японских войск.

Домой Павел Титов вернулся вместе с орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и знаком «Отличник связи».

Трудовую карьеру начал в ДОСААФе, в средней школе № 16 города Кимры вел радиокружок. После окончания Высшей партийной школы более 20 лет работал в горкоме КСПСС. Затем до выхода на пенсию возглавлял отдел образования города Кимры.

За успешную деятельность на ниве просвещения награжден бронзовой медалью «За внедрение передовых технологий в управление образованием», медалью Н.К. Крупской, а также званиями «Заслуженный учитель школы РФ» и «Отличник просвещения».

В 2000 году решением Кимрского городского Собрания Павлу Филипповичу Титову было присвоено звание «Почетный гражданин города Кимры».

В последние годы ветеран Великой Отечественной войны после перенесенного инсульта жил в Твери у дочери Татьяны, окруженный вниманием и заботой близких людей.

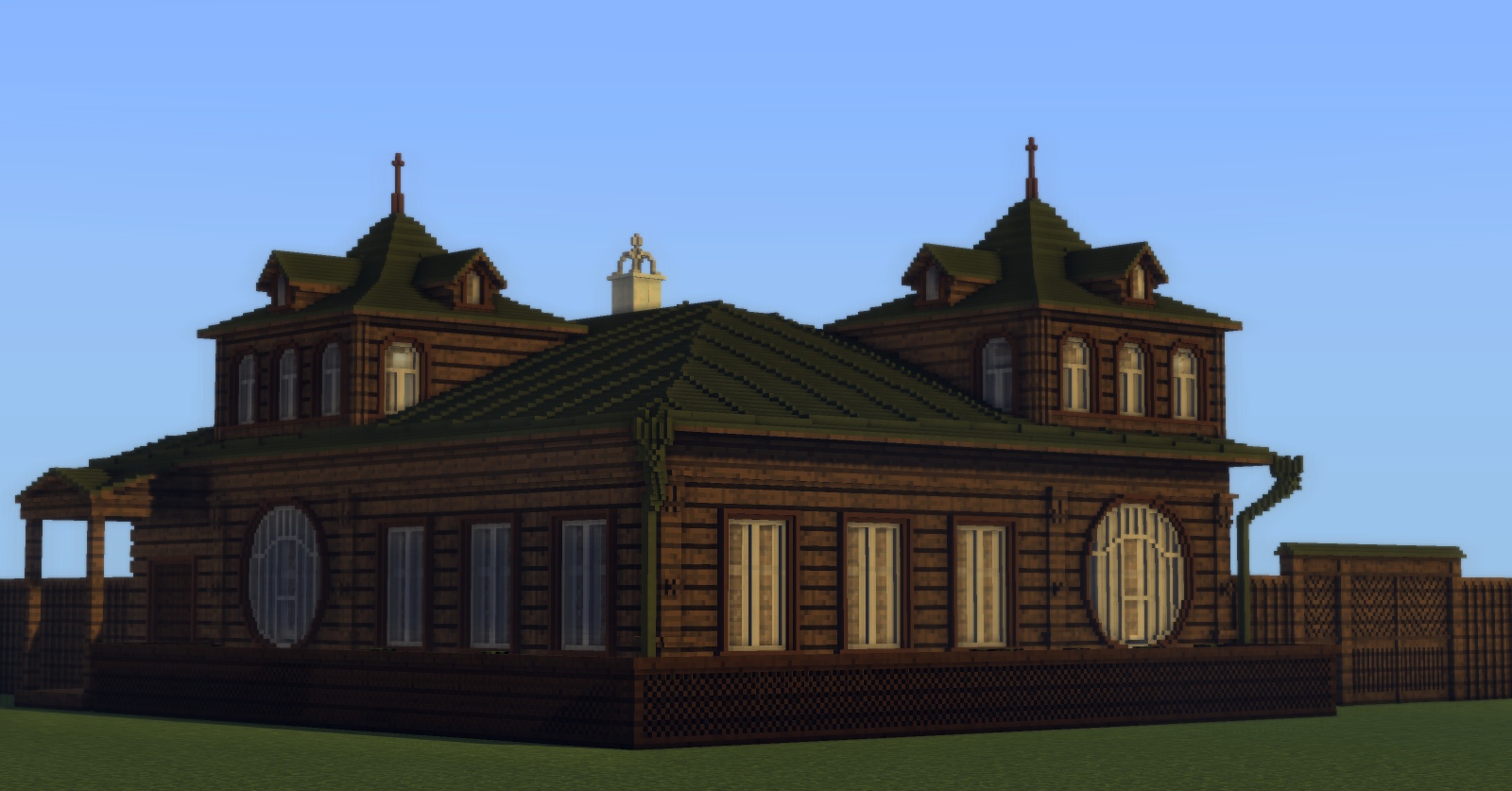

На этот раз речь идет о доме купца Курникова, «он же третий дом с круглым окном в Кимрах». Этот замечательный образец старинной архитектуры, «теремок», почти никто не знает. Находится он на набережной Фадеева (дом №30/1).

Построили его в 1904 году. Он и сейчас стоит, но сильно изменился, пережил пожар. В советское время круглые окна были переделаны (стали полуциркульными), а ныне его обшили сайдингом.

Благодаря игре мы можем увидеть, каким дом был изначально:

Вадим Леонидович был профессионалом с большой буквы. Театр был его призванием, делом всей его жизни. Он был влюблён в сцену. Именно поэтому, все его творческие постановки, проекты так любил зритель.

Именно поэтому, к нему всегда тянулись творческие люди, не зависимо от возраста. Для них он всегда был примером для подражания, авторитетом и просто старшим товарищем. Все, кто был знаком с Вадимом Леонидовичем Ващенко, с его творчеством, будут помнить его всегда.

Он был яркой звездой на творческом небосклоне Кимрской земли, которая угасла слишком рано. Не смотря на тяжелый недуг, он не прекращал работать, творить, вдохновлять… Вадим Леонидович был сильным человеком - настоящим борцом. Но, к сожалению, болезнь победила.

Невозможно описать того горя, которое постигло его семью, друзей, воспитанников.

Этот светлый, прекрасный человек навсегда останется жить в своих творческих постановках и в нашей памяти.

Администрация Кимрского района, отдел культуры, молодёжной политики и туризма, коллектив Районного Дома народного творчества, работники культуры Кимрского района выражают соболезнования родным Вадима Леонидовича Ващенко. Мы скорбим вместе с Вами.

Вечная, светлая Вам память, Вадим Леонидович…

Администрация Кимрского района Тверской области