Поздравляем с Днём Православной молодёжи и Днём студента!

Выступал за команды «Волга» (Калинин), «Локомотив» (Москва), ЦСКА, «Спутник» (Кимры).

В возрасте 20 лет впервые вошёл в 33 лучших, выступая за «Локомотив». Забил 80 мячей в высшей лиге чемпионата СССР.

По окончании карьеры служил в ГСВГ и частях Ленинградского военного округа начальником физической подготовки. В 1991 году уволен в запас за нарушение дисциплины — так как не хотел жить без семьи. Работал в спортивном кооперативе, играл за ветеранские клубы.

Скончался от онкологического заболевания. Похоронен на Покровском кладбище в Москве.

Член клуба Григория Федотова (104 мяча)

В списке 33 лучших — 4 раза (1972, 1974, 1976, 1977), под № 1 — 1 раз (1977)

За сборную СССР провёл 13 матчей, забил 5 голов

Благодарим Александра Вахтангова за за помощь в грузоперевозке и предоставленных материалах, а также Сергея Соловьева за помощь в устройстве купели.

Поздравляем всех с Праздником!!!

Общественное движение Покров

Съемки 10-го сезона «Реальных пацанов» проходили в городе Кимры Тверской области.

Чтобы избежать возможных происшествий во время Крещенских купаний, на территории Тверской области будут оборудованы специально отведенные места для проведения священного обряда.

Обеспечивать безопасность людей во время их погружения будут сотрудники МЧС России по Тверской области, аварийно-спасательной службы Тверской области, Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тверской области, Управления Министерства внутренних дел России по Тверской области, бригады скорой медицинской помощи и представители общественных организаций региона.

Главное управление МЧС России по Тверской области настоятельно рекомендует гражданам ответственно отнестись к собственной безопасности, не купаться в несанкционированных местах, ни в коем случае не отпускать несовершеннолетних детей одних в период празднования торжества для совершения священного обряда и публикует предварительную информацию о местах проведения «Крещенских купаний» на территории Тверской области.

Сведения о местах массового купания и группировке сил и средств, привлекаемой для обеспечения безопасности людей на водных объектах города Кимры и Кимрского района в период «Крещенских купаний» в 2017 году:

1) г. Кимры, ул. Пушкина, д. 2, устье р. Кимрка.

2) Кимрский район, пос. Белый Городок, ул. Белгородская,1, прорубь на р. Волга у Храма Иерусалимской иконы божьей матери;

с. Ильинское, л. Заозерная, прорубь у Ильинской церкви Смоленской иконы божьей матери, оз. Ильинское.

В этом году должны быть созданы проекты для проведения противоаварийных работ в церкви Святителя Николая в Кимрском районе, а также реставрации Покровской церкви Свято-Тихоновского монастыря в Торопце и надвратной церкви Борисоглебского монастыря в Торжке.

В этой же обители запланировано воссоздание настоятельского корпуса. Реставрация начнется также в Спасской церкви в селе Деледино Молоковского района, храме Алексия Митрополита Московского в Кашине.

В церкви села Чижово Бежецкого района будут проведены противоаварийные работы.

Кроме того, в порядок приведут собор Рождества Христова в Христорождественском женском монастыре в Твери. На эти цели направят 8 млн рублей.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил, что паломнический туризм наряду с автомобильным и водным является перспективным направлением развития отрасли в регионе. Восстановление православных святынь позволит не только сохранить уникальное духовное наследие тверского края, но и увеличить туристический поток в Верхневолжье.

Всего в 2017 году Министерством культуры России в рамках государственных программ Тверской области будет направлено около 190 млн рублей. В официальном письме об итогах распределения средств Министр Владимир Мединский поблагодарил Губернатора Игоря Руденю за содействие в решении вопросов развития сферы культуры.

Как сообщает поисковый отряд "Штурм", с 3 по 7 декабря 2016 года в районе деревни Малёвка Тульского городского округа, бойцами поискового отряда "Штурм" из поискового объединения "Щит" были обнаружены останки более пятидесяти бойцов РККА, погибших при обороне Тулы. У погибших обнаружены 14 медальонов.

По данным медальонов, среди погибших был уроженец Липецкой области. Это Меркулов Дмитрий Иванович, 1904 года рождения, уроженец города Елец. Призван 17 июля 1941-го года Кимрским РВК Калининской области. Воинское звание – красноармеец. Последнее место службы – 260-ая стрелковая дивизия.

Считается пропавшим без вести с ноября 1941-го. Место жительства: Калининская обл., Кимрский район, СП Большая Волга, п/отд. Федоровка, корп. 6, кв. 7, ком. 24. Жена – Заказникова Евдокия Васильевна. По месту жительства близких найти не удалось, поэтому родных теперь ищут и в Ельце.

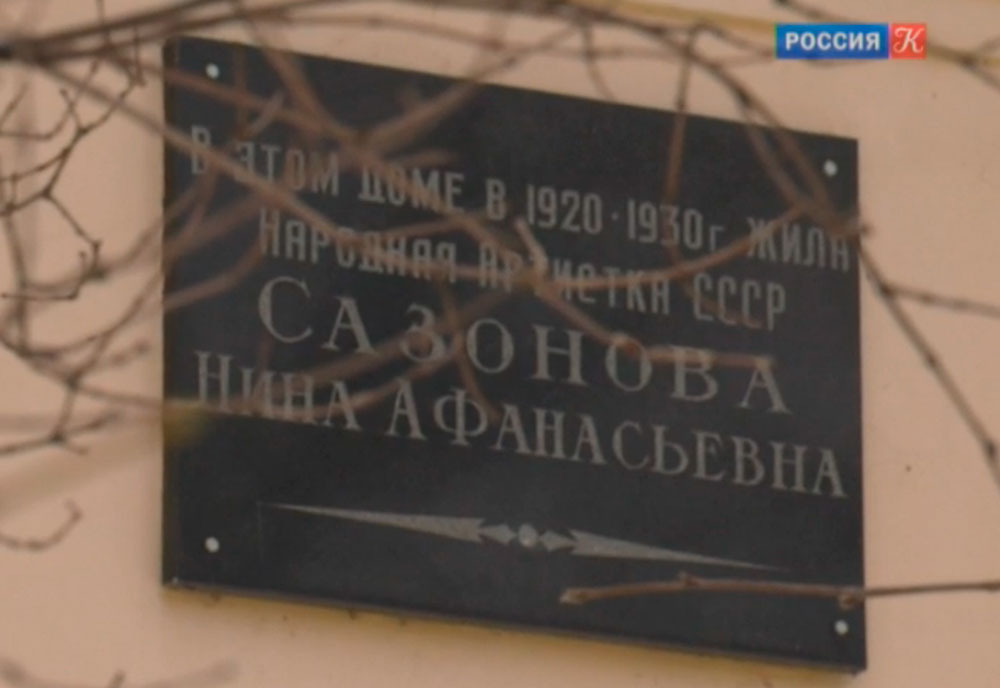

Нина Афанасьевна Сазонова родилась 7 января 1917 года в селе Константиновском Московской губернии. Большая часть её детства и юность прошли на Волге, в Кимрах.

В студию Центрального академического театра Красной Армии (ныне – Российской Армии) она пришла, когда ей еще не было и семнадцати. Одна из первых ролей молодой актрисы в театре – Маша в водевиле «Лев Гурыч Синичкин», сыгранная в 1939 году. Позже были Таня Бойцова в «Бессмертном» А.Арбузова, медсестра Маруся в пьесе «Фронт» А.Корнейчука и многие другие.

"Всесоюзная мама" - так называли Нину Сазонову, благодаря ее ролям в фильмах "Женщины", "Наш дом", "Рано утром", "Моя улица". "Она воплощение русского материнства, к которому нельзя относиться иначе, как с чувством трепетного почтения", - писал о ней Василий Макарович Шукшин.

Спетые ею песни "Стою на полустаночке", "Ромашки спрятались", "Вальс расставания" сразу уходили в народ. Людмила Зыкина говорила, что никогда бы не рискнула исполнять песенный репертуар подруги, поскольку не смогла бы достичь такой глубины переживаний.

О трагической судьбе выдающейся актрисы и удивительного человека рассказывают: Людмила Чурсина, Ольга Богданова, Галина Яцкина, Всеволод Шиловский, Александр Бурдонский.

За прошедший год депутаты приняли 142 закона. 2016-й был насыщенным и продуктивным, считает Владимир Васильев.

«Этот год дал нам богатый практический опыт реализации поставленных задач. Политика, направленная на защиту интересов людей, принесла результат», — отметил вице-спикер.

Поддержка промышленности, сельского хозяйства, предпринимательской активности, развитие здравоохранения, образования, культуры — эти направления в приоритете как на федеральном уровне, так и на региональном. Владимир Васильев положительно отозвался о совместной работе с Губернатором Тверской области Игорем Руденей: «Игорь Михайлович относится к числу руководителей, которые поставили эти вопросы во главу угла. У нас есть возможность повысить качество жизни на территории Верхневолжья. Тверская область обладает огромным потенциалом, реализовывать его нужно эффективно».

Отдельно Владимир Васильев обсудил с журналистами участие региона в реализации новых проектов партии «Единая Россия», которые стартуют в 2017 году.

Проект «Местный дом культуры» позволит укрепить материально-техническую базу досуговых учреждений в сельской местности и в городах с численностью населения до 50 тысяч жителей. Субсидия для Тверской области из федерального бюджета — 30,6 млн рублей. Два муниципальных театра — в Кимрах и Вышнем Волочке могут рассчитывать на поддержку по проекту «Театры малых городов».

Более 7,5 млн рублей будет направлено на реализацию проекта «Парки малых городов» в Тверской области. На условиях софинансирования с региональным бюджетом эти деньги будут направлены на благоустройство зелёных зон.

Самый масштабный из новых проектов — «Наш двор». Он будет реализован во всех регионах России. На приведение в порядок дворов Тверь по проекту получит 239 млн рублей также при доле софинансирования из бюджета области в 25%, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Родившаяся во Владимирской области артистка детство и юность провела в Кимрах. Именно здесь началось ее обучение актерскому мастерству. Вместе со своей сестрой в свободное от учебы время Нина Сазонова посещала драмкружок «Красный обувщик» при местной обувной фабрике «Красная звезда», руководитель которого посоветовал ей пройти донабор в студию при Центральном театре Красной армии в Москве. Будущая актриса с успехом прошла конкурс.

Большую часть жизни Нина Сазонова посвятила работе в Центральном театре Советской Армии. Вместе с бригадой театра в годы Великой Отечественной войны она отправилась на фронт, выступала в воинских частях, в госпиталях и на передовой. После войны Сазонова стала сниматься в кино, сыграв запоминающиеся роли в картинах «Женщины», «Повесть пламенных лет», «Простая история», «Живет такой парень», «День за днем» (телесериал), «Зигзаг удачи». Нина Сазонова также обладала великолепным голосом. Самые известные песни в ее исполнении – «Стою на полустаночке» и «Ромашки спрятались».

Актриса скончалась в 2004 году. В Кимрах в доме на улице Троицкой, где она жила, установлена мемориальная доска.

Литературно-музыкальный вечер к 100-летию Нины Сазоновой состоится в 15.00 в молодежном центре «Современник».

Также в начале года выйдет передача об актрисе на канале «Культура», съемки которой недавно прошли, в том числе, и в Кимрах.

Сергей Алексеевич Котов – мастер портрета и пейзажной живописи, график, представитель русской реалистической школы, педагог Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

На выставке представлено около 40 полотен – масляная живопись, акварель, графика. В экспозиции присутствует серия картин, объединенных темой дороги. В русской культуре эта тема всегда имела сокровенный смысл, поскольку воспринималась в связи с христианским представлением о земной жизни как пути в вечность.

Выставка будет работать до 22 декабря.

Кимрские новомученики — священномученик протоиерей Феодор Колеров, настоятель Спасо-Преображенского собора города Кимры, мученики староста собора Анания Силантьевич Бойков и прихожанин Михаил Орестович Болдаков были расстреляны в 1929 году в Таганской пересыльной тюрьме Москвы за то, что воспротивились решению богоборческой власти закрыть Преображенский собор. 26 июля 1998 года новомученики были канонизированы в лике местночтимых святых Тверской епархии, а в 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви установил их общецерковное почитание в сонме новомучеников и исповедников Российских.

По окончании богослужения было освящено праздничное коливо, вознесена молитва святым новомученикам кимрской земли, сообщает информационная служба Тверской митрополии.

Это событие приурочено к 128-й годовщине со дня рождения легендарного авиаконструктора, академика Андрея Туполева. Длительное время за захоронениями ухаживали учителя и ученики Устиновской школы.

Работы по реставрации места захоронения родителей, родных и близких нашего выдающегося земляка были завершены в сентябре этого года. В митинге принял участие внук Андрея Николаевича - Андрей Алексеевич Туполев, сообщает комитет по делам молодежи Тверской области.

В экспозицию вошли разноплановые пейзажи, оригинальные тематические работы и, конечно же, поскольку свое творчество презентовали преимущественно женщины, зал был наполнен разнообразными цветочными натюрмортами.

Очень радует тот факт, что опытные художники обучают техническим приемам живописи начинающих авторов. Примером тому художник А.В. Орлов, который с 2014 года обучает живописи маслом всех желающих. Его ученики Р.А. Александрова, Е.В. Изотова, Н.И. Кудрявцева, А.А. Сафарян, А.А. Садовникова представили свои работы на зрительский суд.

Вот уже восемь лет на базе Белогородской школы искусств Народный самодеятельный коллектив «Солнечная палитра» под руководством М.Н. Бросалиной объединяет талантливых людей, для которых творчество является жизненным ориентиром, способом самовыражения.

Работы участников «Солнечной палитры» Т.В. Вахрушевой, Н.П. Гусаровой, Т.В. Гавриловой, Н.И. Куликовой, Н.К. Раевской, Г.А. Ткач, Л.В. Усольцевой со своей почти детской непосредственностью, откровенностью, характерной для наивной живописи, стали настоящей изюминкой выставки. Эти прекрасные женщины - яркий пример того, что заниматься творчеством никогда не поздно, не зависимо от возраста и рода деятельности.

Многих творческих людей вдохновила благодатная земля Белого Городка. Среди них самодеятельный художник, почетный гражданин Кимрского района, участник ВОв Виктор Васильевич Головко. Посетителям выставки представилась исключительная возможность оценить самобытные пейзажи автора.

Дебютом стали работы начинающего художника Г.В. Шараповой, представившей свои прекрасные, нежные цветочные натюрморты. Приятно удивили своими новыми работами и постоянные участники выставок Центра Лев Рукавишников и Мария Краснослободцева.

Как дань памяти и глубокого уважения, в экспозицию вошли работы ушедших, незабвенных художников Любови Ивановны Кравченко, Виктора Николаевича Карташова, Владимира Семеновича Новикова, Веры Николаевны Соболевой.

Среди участников выставки есть и художники, достигшие в мире живописи значительных результатов. Это участники областных, всероссийских и международных творческих выставок и фестивалей Н.А. Алешина, Л.Н. Бурова, Л.А. Белякова, В.И. Смирнов, Р.А. Шувалова.

Мастера наивной живописи не останавливаются на достигнутом и продолжают покорять новые творческие высоты. В декабре 2016 года художники Н.А. Алешина, Л.Н. Бурова, Л.А.Белякова, А.В. Орлов представят свои работы, успешно прошедшие конкурсный отбор, на V Московском международном фестивале наивного искусства «Фестнаив – 2016»!

По доброй традиции, на празднике присутствовала начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма Маргарита Аркадьевна Пучкова. Маргарита Аркадьевна пожелала участникам выставки дальнейших творческих успехов и отметила душевную атмосферу и непринужденность, царившую в зале.

Поздравить виновников торжества собрались коллеги по кисти, друзья, ценители живописи. Не остались равнодушными к событию и художники профессионалы. Они не только высоко оценили работы начинающих художников, но и определили для себя фаворитов и наградили их памятными подарками от Центра прикладного и художественного творчества. Художник П.С. Гусев отметил, что слово любитель происходит от слова «любить» и, наверное, именно поэтому работы мастеров наивной живописи исполнены любви – любви к искусству, жизни, природе. И этой любовью художники щедро делятся со всеми, кто с открытым сердцем готов ее принять.

Юлия Непеляк

Источник: Кимрский Вестник

Их, кстати, было для поэтических чтений немало — около полусотни, и это несмотря на сибирский холодок в Славянском зале, который заставил самых теплолюбивых облачиться в плащи и пальто.

Для обоих виновников встречи «Вечер на четверых» (а такое название получил ивент) прошёл в областном центре впервые, и это несмотря на то, что Юлия и Владимир «родом из тверской поэзии».

Владимир Коркунов — по словам Максима Страхова, одного из гостей вечера — наиболее востребованный тверской автор в российской литературной периодике. Он постоянный автор толстых литературных журналов: «Знамени» (к его первой публикации в журнале вступление написала Белла Ахмадулина), «Вопросов литературы», «Невы», «Дружбы народов», «Юности» и многих других. В этом году Владимир получил областную премию им. Соколова-Микитова за книгу «Кимры в тексте», в основу которой вошла его диссертация. Сейчас Коркунов работает редактором-райтером телеканала Life и выступает интервьюером столичной «Независимой газеты».

Юлия Крылова вернулась в Тверь около года назад — после нескольких лет жизни в Санкт-Петербурге; её «поэтическая альма-матер» — студия медакадемии «Голоса». Юлия — одна из немногих тверских поэтов, чьё имя также регулярно появляется на страницах толстых литжурналов: «Авроры», «Новой Юности», «Зинзивера» (лауреатом которого она стала в 2015 году) и др. Её стихотворения опубликованы в сборнике лучших молодых поэтов и прозаиков России. Однако наиболее узнаваемым её голос стал в последнее время — тема беременности и рождения сына Юры стала отличительной чертой её поэтики и не только выделяет её стихи на фоне тверских литераторов, но и выглядит состоятельной в контексте современной российской поэзии.

Впрочем, речи о публикациях и премиях на вечере не велось. Юлия и Владимир не зацикливались на себе. Они прочли по нескольку стихотворений, а затем устроили импровизированный поэтический марафон, предоставив слово и сцену тверским друзьям-поэтам: Максиму Страхову, Елене Давыдовой, Роману Гурскому, Глебу Сафонову, Виктории Паниной, Евгении Фёдоровой (Нечаевой), Ивану Демидову, Ольге Кочновой, Алине Замана, Софье Крыловой, Борису Михне, Любови Старшиновой, Фёдору Иванову, Сергею Полежаеву, Ксении Марковой, Марии Парамоновой и Михаилу Кругову. Читали и специальные гости — Любовь Колесник (Ржев), Борис Кутенков (Москва), которые представил собравшимся антологию ушедших поэтов «Уйти. Остаться. Жить», Наталья Полякова (Москва) и Патрик Валох (Австрия), который представил переводы на немецкий поэтов тверской земли, ушедших молодыми — тверитянки Марины Калиниченко и кимряка Сергея Петрова. Каждый из выступавших, а также все зрители вечера получили от виновников встречи небольшую двустороннюю брошюру Юлии и Владимира «скажи да» — «прошепчи м-м» с прочитанными ими стихотворениями.

Михаил Кругов, выступавший одним из последних, посетовал, что поэтическая жизнь в Твери затихла, и пожелал проводить подобные — дружеские и творческие встречи — как можно чаще. На что библиотекарь Татьяна Лобачёва, курировавшая вечер, ответила, что библиотека всегда готова поддержать яркие творческие начинания. В конце вечера его участники сделали общую фотографию и пообещали встретиться вновь. Благо творческих поводов мало не бывает.

Василий МАНУЛОВ

Фото Сергея Кононца