Как сообщалось ранее, решение посетить Кимры не было у продюсеров программы единоличным. Свою роль тут как раз сыграла кимрская общественность, надо отметить, весьма грамотная и ревностная к своему городу. В открытом голосовании на вопрос «куда едем дальше» Кимры набрали большинство голосов. На втором месте оказался Воронеж.

Ведущий Андрей Новичков, один из активистов московского «Архнадзора», формат программы поддерживает провокационный. Чиновники во многих городах уже успели покраснеть перед его камерой, и показать свои "великие" знания в вопросах сохранения культурного наследия.

Кимры — старинное русское поселение, преобразованное в 1917 году в город, расположенное на берегах Волги и впадающей в нее речки Кимрки. Визитной карточкой города являются Гостиный двор и Торговые ряды, которые вот уже более 20 лет погибают.

Что мешает начать реставрацию знаменитых в Тверской области памятников архитектуры и куда смотрит городская Администрация?

Смотрите телепроверку "Наступление на наследие" в городе Кимры:

23 января 1927 года, ровно 90 лет назад, было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), которое своей главной задачей считало патриотическое воспитание, подготовку членов Общества к защите Родины.

Была создана развёрнутая сеть кружков военно-технической направленности, где изучалось артиллерийское и пулемётное вооружение, средства защиты от химического оружия и многое другое, касающееся военных знаний. С помощью ОСОАВИАХИМ успешно решалась задача создания воздушного флота молодой Советской республики, активно готовились специалисты для действующей армии: истребители танков, радисты, пилоты, снайперы, пулемётчики и др., были сформированы сотни ополченских отрядов и батальонов.

И это было только начало. Девиз молодёжи 30-х годов – «Комсомолец, на самолёт!» стал определяющим в судьбе тысяч юношей и девушек, выбравших себе профессию пилотов. Сколько прославленных имён хранит в своих исторических анналах ОСОАВИАХИМ (затем ДОСААФ), сколько звёздных историй, сколько победных салютов отгремело в честь наших лётчиков – начиная с 30-х годов и заканчивая космической эрой. Валерий Чкалов, Михаил Громов, Александр Яковлев и Олег Антонов (создатели «ЯКов», «Антеев», «Русланов»), Сергей Павлович Королёв – все они начали свою дорогу в небо с кружка планеристов и учёбы в лётной школе ОСОАВИАХИМа. Перечень этих знаменитых фамилий, без преувеличения, займёт не одну страницу…

Потом Великая Отечественная война. И снова воспитанники ОСОАВИАХИМа сражались в первых рядах защитников Родины. Такого массового притока в действующую армию военно-обученного резерва не знала ни одна страна. И вместе со всеми ковали они великую Победу.

Я могу говорить об этом замечательном общественном объединении (конечно, не об ОСОАВИАХИМе, а о ДОСААФе, пришедшем на смену ОСОАВИАХИМу и другим родственным организациям) до бесконечности, потому что имела возможность принимать пусть маленькое, но непосредственное участие в его деятельности. Работая в военном комиссариате в должности старшего помощника начальника 2 отделения по подготовке граждан к военной службе, я занималась направлением призывников в автомобильную школу ДОСААФ, где им преподавали не только навыки вождения, но и обучали другим профессиям, применительно к Российской армии. И, безусловно, благодарна тем, кто помогал профессионально вырасти нашим призывникам, отправиться в армию не просто рядовым солдатом, а уже готовым, обученным специалистом. Было ли им легче даже на первых порах? Безусловно. В этом я уверена.

Сегодня ДОСААФ г. Кимры и Кимрского района переживает не лучшие времена. Трудно, безденежно, кризисно… А вот не сдаются эти замечательные подвижники, у которых нет слова «трудно», у них есть слово «надо»! Председатель Кимрского отделения ДОСААФ России Аксёнов Дмитрий Валентинович – настоящий подвижник своего дела. Нужно видеть, сколько сил, сколько энергии и истинного (а не показного) патриотизма прилагает этот человек в своей работе. И результаты не заставляют себя ждать – прикиньте, с какими высокими результатами работают все наши спортивные объединения, авиа- и автомодельные кружки, мотоклуб и детские технические клубы… И везде – практически первые. Короче, нам нет преград на суше и на море. Ребята, подготовленные в ДОСААФовских учебных подразделениях г. Кимры и Кимрского района с уверенностью смотрят в будущее и не страшатся службы в армии. А сегодня это так важно… Именно эти юноши будут поддерживать и бережно хранить престиж Российских Вооружённых Сил, потому что их этому научили в нашем маленьком городе Кимры, вырастили из них настоящих патриотов не только своего города и района, но и страны в целом.

Праздник 90-летия ДОСААФ России торжественно отмечался в Районном Доме культуры (директор Татьяна Фурман). И было всё на самом деле торжественно и празднично. В просторном фойе шумно и весело – деловито жужжали моторчиками шустрые автомодели, вызывая истинный восторг у детворы, безуспешно пытавшейся нагнать эти серьёзные в своём старании автомобильчики, судомодельщики демонстрировали свои «корабли» (жаль, не было возможности увидеть их плавучесть – нет бассейна), гордые самолёты, расправив крылья, ждали момента, когда можно будет взмыть в небо.

Не скажу, что ожидался массовый наплыв гостей, но ведь всё равно было много тех, кто почтил своим присутствием этот праздник! Во-первых, казачество во главе с Почётным атаманом казачьим полковником Сергеем Петровичем Новосёловым, во вторых… А во-вторых, просто жители нашего города, не равнодушные к истории нашей страны и нашего города. Думаю, что никто не пожалел о том, что пришёл отметить большое событие.

Мне понравилось – с самого начала. Милый юноша у импровизированного буфета предложил чай, кофе, бутерброды… А рядом – беспроигрышная лотерея, где были такие раритеты… Наверное, с года основания ОСОАВИАХИМ… Я человек азартный, поэтому тут же приобрела за 50 р. лотерейный билетик и выиграла… 1 копейку (зато царскую!). Лежит теперь в кошельке, ждёт таких же царских дивидендов в компанию к ней.

Торжественная часть – замечательная. Фильм об истории ОСОАВИАХИМ-ДОССАФ-РОСТО поразил своей исторической точностью, рассказом о самых-самых, коих оказалось так много, (включая первых космонавтов!), что нам оставалось только с раскрытыми ртами смотреть на экран. «Билив» – ну, что можно сказать об этом неповторимом и ни с кем не сравнимом коллективе мажореток из Белого Городка (рук. Елена Осмоловская)? Великолепно. Молодцы, девчонки! Потом – вручение Благодарственных писем, наград, произнесение поздравительных речей. Маленький перерыв – и на сцене ансамбль «Возрождение» (Титовское сельское поселение) услаждал наш слух песнями 80-х. Хорошая живая музыка, живые голоса и полное единение с залом. Браво! Потом выступал рок-коллектив, которым руководит сам Дмитрий Аксёнов, но… После ретро-концерта у меня уже не осталось сил на «продолжение банкета». Тем не менее, благодарна ребятам за их преданность своему руководителю и вдохновителю. Уверена, что и музыка их не оставила никого равнодушными.

Хороший получился праздник, да и разве может он быть плохим, если посвящён такому великому событию, как 90-летие Добровольного Общества, призванного учить молодых людей Родину защищать. Храни вас Бог, замечательные люди!

Татьяна ЛЕВИНА

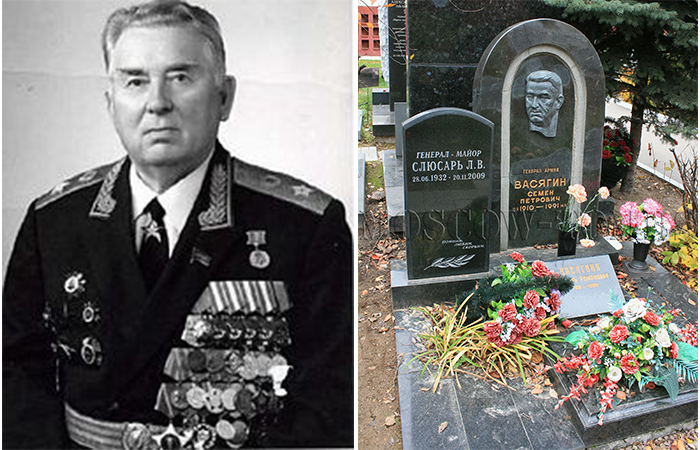

Родился Семён Петрович в семье крестьянина. Трудился с 14 лет, рабочий-строитель, после окончания школы стал заведующим библиотекой. Затем работал в органах суда и прокуратуры.

В 1932 году призван на срочную службу в Красную Армию, служил красноармейцем в железнодорожных войсках. Член ВКП(б) с 1932 года. Уже в 1933 году переведён на партийно-политическую работу в войска НКВД СССР, был секретарем бюро ВЛКСМ подразделения, инструктором по политработе в войсках, помощником начальника политотдела воинской части по комсомольской работе, старшим инструктором Главного управления политпропаганды пограничных и внутренних войск НКВД СССР.

Окончил Коммунистический университет в Москве в 1937 году. В 1939 году некоторое время был комиссаром Путивльского лагеря военнопленных поляков, захваченных во время Польского похода РККА.

В годы Великой Отечественной войны с сентября 1941 года — в действующей армии. Первоначально был начальником политотдела 252-й стрелковой дивизии на Западном и Калининском фронтах. С августа 1942 года воевал в 381-й стрелковой дивизии, которая входила в состав 39-й армии и 3-й ударной армии Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов.

Занимал должности комиссара дивизии, с октября 1942 года — заместителя командира дивизии по политчасти, с июня 1943 года — начальника политотдела — заместителя командира дивизии по политчасти. С 1944 года до конца войны — начальник политотдела — заместитель командира по политчасти 60-го стрелкового корпуса на 3-м Белорусском фронте, участвовал в Восточно-Прусской наступательной операции.

После войны продолжал занимать должность начальника политотдела — заместителя командира по политчасти стрелкового корпуса. В 1948 году окончил курсы переподготовки политсостава при Военно-политической академии имени В. И. Ленина. С августа 1949 года — начальник политуправления и заместитель командующего войсками Архангельского военного округа. С апреля 1950 года — член Военного совета — начальник политуправления Дальневосточного военного округа, с 1957 года — член Военного совета — начальник политуправления Одесского военного округа, с 1958 года — член Военного совета — начальник политуправления Группы советских войск в Германии.

В 1967—1980 годах — член Военного совета — начальник политуправления Сухопутных войск СССР. Воинское звание генерал армии присвоено 19 февраля 1976 года. С 1980 года до конца жизни — военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Жил в Москве. Был депутатом Верховного Совета СССР 4-го (1954—1958) и 6—10-го (1962—1984) созывов. Член Центральной ревизионной комиссии КПСС в 1966—1981 годах. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Имя Алексея Семеновича Титова, овеянное легендарной славой, занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. О его боевом пути, его подвиге рассказано во многих печатных изданиях. Именем А. С. Титова назван населенный пункт на Украине. У нас же, на его родине — кимрской земле — об этом легендарном человеке практически ничего не известно. Исправляя эту историческую несправедливость, попытаемся хотя бы вкрадце обрисовать жизненный и боевой путь нашего земляка.

Стоит в глубинке Кимрского района, недалеко от села Горицы, небольшая полузаглохшая деревушка Татищево. Здесь, в феврале 1895 г. и появился на свет Божий будущий российский военачальник.

Семья Титовых являлась одной из самых бедных и, как водилось в прежние времена, многодетной. Фамилия "Титов" произошла от прадеда Алексея Семеновича по имени Тит, известного в округе силача. Отец будущего генерала, Семен Яковлевич, был трудолюбив и детей своих приучил к труду. Умер он вскоре после победы над фашистской Германией. Мать, Анастасия Трофимовна, страстно любила своих детей, особенно первенца — Алексея. После смерти свекрови на ее плечи легла основная работа по хозяйству в семье, которая в общей сложности насчитывала 10 человек. Изматывающий труд подорвал ее здоровье, она долго болела и в 1937 г. умерла.

Начальное образование Алексей Титов получил в церковно-приходской школе, находившейся при церкви соседнего села Ново-Никитское. Мальчик рос смышленым, помогал старшим по хозяйству, присматривал за младшими членами семьи. Ближайшим другом детства Алексея был его родной дядя Иван Яковлевич Титов, бывший всего на 3 года старше племянника.

Веяния времени не обошли стороной эту сельскую глубинку. Революционная деятельность местного уроженца, столичного студента Антона Большакова (в конце 1920-х годов написавшего книгу о горицком крае "Деревня", а в 30-е годы репрессированного властями) оставила свой след в восприимчивой душе юного Алексея. Между его дедом Яковом — приверженцем старого уклада жизни — и дядей Максимом, который больше склонялся к большевикам, происходили жаркие словесные баталии.

В 1913 году отец определил Алексея в Москву, "мальчиком" в небольшой магазин. Вскоре юноша ушел оттуда и устроился на работу по упаковке и отправке посылок на фронт: тогда вовсю разгоралась первая мировая война. Пришел черед идти в армию, а точнее на фронт, и Алексею Титову. В 1915 г. он был направлен в г. Оковец, в артиллерийскую часть, откуда в скором времени был определен в Брест-Литовск на курсы младших фейерверков. Вместе с ним попал на курсы и его земляк, друг детства Дмитрий Орлов, с которым он не расставался все годы войны. Ввиду наступления немцев программа курсов была ускорена; по завершении их А. Титов вместе с Д. Орловым направляются в одну из батарей в район Брест-Литовска. Вскоре Алексей получил свое первое боевое крещение.

Вместе со своими боевыми товарищами ему пришлось вести артиллерийские дуэли с противником, поддерживать огнем русскую пехоту, отступать под натиском врага, словом, переносить все тяготы войны. Военные дороги заносили А. Титова и Д. Орлова в Ревель, Кронштадт, Двинск. У начальства Алексей Степанович считался политически неблагонадежным.

В начале 1917 г. свершилась Февральская революция; царь отрекся от трона, было образовано Временное правительство. В армии начались брожения: создавались солдатские комитеты, происходили стычки солдат с офицерами, падала дисциплина, нарастала волна дезертирства. Все это отрицательно сказывалось на ее боеспособности. После октября 1917 г., когда к власти пришли большевики, значительная часть офицеров гаубичного дивизионв отказалась служить новой власти. В феврале 1918 г. хрупкое перемирие воюющих сторон было нарушено, немцы начали наступление. Силы были слишком неравны. Батарея А. Титова понесла большие потери. После заключения мира с Германией батарея была расформирована, личный состав распущен по домам. А. Титов уехал в родную деревню.

Но недолго длилась спокойная деревенская жизнь. Вскоре нашему земляку пришло приглашение на учебу на курсы командного состава тяжелой артиллерии. В феврале 1919 г. он становится курсантом. Заниматься Алексею Семеновичу приходилось очень много; одновременно с изучением спецдисциплин нужно было повышать и свой общеобразовательный уровень: за его плечами имелась всего-навсего церковно-приходская школа. Самым памятным для него событием во время обучения стало посещение курсов В. И. Лениным и М. И. Калининым. А. Титов имел тогда краткий разговор с вождем.

Когда над Петроградом нависла опасность со стороны белой армии генерала Юденича, А. Титов вызвался на фронт добровольцем.

В 1920 г., после окончания "курсов, став командиром батареи, он участвует в боях против белых и дашнаков в Закавказье. Затем последовала служба в береговой артиллерии г. Батуми, командование артполком в Николаеве... В 1939 г. А. С. Титов был назначен начальником артиллерии Харьковского военного округа; за год до войны ему присваивается звание генерал-майора.

Наш земляк постоянно повышал свой профессиональный уровень. В 1925 г. он учился в Ленинграде на курсах усовершенствования командного состава. Там он нашел и свое личное счастье — повстречался с Диной Ивановной Пальмовой, которая стала его женой. В 1928 г. у молодой семьи родился сын Владимир, ставший впоследствии командиром боевого корабля.

В 1926 г. А. С. Титов оканчивает совпартшколу в г. Батуми. Позднее учится в вечерней военной академии им. Фрунзе, которую оканчивает в 1935 г. Дипломная работа его называлась "Самоходная артиллерия". К этому времени он уже имел значительные теоретические знания, богатый практический опыт. Алексей Семенович прекрасно сознавал огромную значимость артиллерии — особенно самоходной — в будущей войне и все, что мог, делал для более широкого внедрения этого рода войск в армии. Жизнь показала, насколько он был прав. В годы Великой Отечественной войны наши самоходные орудия показали свою эффективность, мобильность и мощь, громя фашистов. В ее успехах есть заслуга и нашего земляка.

Начало войны Алексей Титов встретил на юго-западной границе западнее г. Каменец-Подольского. Советские войска с боями отступали перед превосходящими силами врага. 18 армия, где командующим артиллерией являлся генерал-майор А. С. Титов, оказывала упорное сопротивление немецко-фашистским захватчикам.

Жена генерала с сыном были эвакуированы в Среднюю Азию, в г. Чимкент. Там Дина Ивановна и получила известие о гибели своего мужа. Сын Владимир, получив среднее образование, поступил в военно-морскую школу. Вдова генерала осталась одна, живя на частной квартире. В 1950 г. по ходатайству боевого сослуживца ее мужа, главного маршала артиллерии М. И. Неделина, она получила комнату в Ленинграде. Дина Ивановна к тому времени была еще сравнительно молодой женщиной. Ей не раз делали предложения о создании новой семьи, в том числе даже один военачальник, но она осталась верна памяти мужа. Мучительно переживала женщина тот факт, что не знает места, где покоятся его останки, что не может приехать на могилу мужа, поскорбеть возле нее, принести цветы.

Приехав однажды в Москву, Дина Ивановна посетила Новодевичье кладбище. Несмотря на то, что была она довольно сдержанной во внешних проявлениях чувств, увидев могилы павших генералов, вдруг разрыдалась, повторяя: "А я даже не знаю, где лежат косточки моего генерала!".

Она умерла в начале 1960-х годов, так и не узнав места гибели своего мужа и считая его, согласно извещению, пропавшим без вести. Уже во время ее болезни власти сообщили родным А. Титова о месте и обстоятельствах гибели генерала; последние, боясь усугубить состояние больной, не сказали ей этого.

Для того, чтобы больше узнать о последнем героическом бое генерала, его гибели понадобилось и много времени, и много усилий. Главная заслуга в конечном результате этого исследования принадлежит родному брату Алексея Семеновича — Александру Семеновичу Титову, а также военному корреспонденту И. М. Дейгину.

Несколько слов об Александре Титове. Родился в 1912 г., т. е. на 17 лет позднее своего брата, все в той же глухой деревушке Татищево. С 1939 по 1950 гг. работал в Китае, из них последние два года Генеральным консулом СССР в г. Тяньцзине. Затем А. Титов в составе советской делегации неоднократно выезжал в Нью-Йорк на генеральные ассамблеи ООН (сессии ООН). В 1966-84 гг. работал в должности старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока Академии наук СССР. Наш земляк — автор свыше 50 научных трудов, опубликованных в различных печатных изданиях, в частности он — один из авторов книги "Китай. История в лицах и событиях". Умер А. С. Титов в Москве в 1997 г.

Александру Семеновичу в результате многолетней кропотливой поисковой работы удалось узнать точное место гибели брата и воссоздать последний героический бой и гибель генерала 8 октября 1941 г. Давайте же проследим за ходом его поисков.

Во время очередного приезда из Китая на родину в 1942 г. Александр Семенович обратился в архив Министерства обороны СССР, где ему подтвердили, что его брат числится пропавшим без вести. Сообщили также, что часть войск и штаб 18 армии с боями прорвались из окружения.

Александр Семенович по собственной инициативе начал вести поиски, встречаться с людьми, могущими пролить свет на обстоятельства гибели брата. Главный маршал артиллерии М. И. Неделин (бывший в 1941 г. командиром артбригады 18 армии, т. е. подчиненным А. С. Титова) прислал обстоятельное письмо, в котором описал все, что знал. Он расстался с генералом А. С. Титовым 8 октября, совсем незадолго до его гибели. Личной встрече для более обстоятельного разговора помешала внезапная смерть маршала.

С генерал-полковником В. Я. Колпакчи, бывшим начальником штаба 18 армии, А. С. Титов также общался только письменно; когда же они договорились о дате встречи, В. Я. Колпакчи неожиданно погиб в авиакатастрофе.

Генерал-полковник С. К. Горюнов, бывший командующий авиацией 18 армии, прислал из Киева подробное письмо о последнем бое своего боевого товарища, генерала А. С. Титова.

Александр Семенович встречался и переписывался с бывшим членом военного совета 18 армии И. М. Жуковым, бывшим адъютантом павшего генерала майором И. П. Ивановым, капитаном Л. С. Ярошевичем и многими другими людьми. Были неоднократные поездки Александра Титова на место гибели брат в село Водяно Куйбышевского района Запорожской области, где он встречался с местными жителями, принимавшими участие в захоронении погибших советских воинов; знакомился со многими документами, относящимися к гибели брата. В результате, на основании собранных данных, удалось выяснить следующее.

Подвиг генерала

Октябрь 1941 года. Некоторые части и штаб 18 армии попали в окружение. Рано утром 8 октября была предпринята попытка прорвать кольцо вражеских войск. Командующий артиллерией армии генерал-майор А. С. Титов приказал артбригаде М. И. Неделина подавлять огневые точки противника. Но силы были слишком неравны. Тогда было принято решение идти на прорыв. Во время прорыва часть войск армии вместе со штабом вырвались из окружения. Но многие наши воины остались здесь навсегда, в т. ч. и командующий армией генерал-лейтенант А. К. Смирнов.

В критический момент боя генерал А. С. Титов сам принял на себя командование батареей, чтобы отразить танковый удар врага. Вот как описывает этот бой И. М. Дейгин в газете "Красная Звезда" (И. М. Дейгин, военный корреспондент, также занимался исследованием подвига генерала Титова): "Несколько машин немцев горят. Танки перенесли огонь на батарею. Титова отбросило и засыпало. Кто-то крикнул: "Генерала убило". Но он поднялся. Не стало офицеров, мало стало и бойцов. За наводчика встал генерал... Лишь после залпа тяжелых немецких орудий замолчало последнее орудие батареи. Возле него остался лежать герой-генерал"...

После боя колхозниками с. Водяно погибшие воины были похоронены в братской могиле в трех километрах от села. Житель села И. П. Цыбулько во время оккупации хранил документы генерала у себя; после освобождения он передал их в райком партии.

Память

В 1958 г. останки воинов, погибших у села Водяно 8 октября 1941 г., в т.ч. генерала Титова, были перенесены и захоронены в братской могиле в центре села. В 1961 г. Александр Титов на свои средства изготовил новую надгробную мемориальную плиту, которая была установлена на месте захоронения. На плите выгравирована надпись: "Здесь, в братской могиле, вместе с 82 бойцами лежит генерал-майор Титов Алексей Семенович (12.11.1895 — 8.X.1941 гг.). Вечная память и слава погибшим за Родину".

Вскоре после этого, по инициативе жителей села, Верховный Совет УССР принял решение об увековечении подвига генерала. Село Водяно было переименовано в село Титово.

В 1990 г. в с. Титово был открыт мемориал славы. На мемориале были установлены скульптурные портреты генерала А. С. Титова и двух Героев Советского Союза — местных уроженцев, павших во время войны. На открытии мемориала был приглашен сын генерала, капитан 2 ранга Владимир Титов. В письме к своему родному дяде, Александру Семеновичу Титову, Владимир Алексеевич отметил радушие жителей села, их внимание к памяти отца, но в то же время заметил и симптомы национализма, в том числе попытки некоторых лиц возродить старое название села. Через четыре года В. А. Титов скончался в г. Севастополе. Две его замужние дочери (внучки генерала Титова) живут в Санкт- Петербурге.

Много лет поиску материалов о генерале Титове отдал и журналист И. М. Дейгин. В 1960-х годах в газете "Красная Звезда" им был опубликован очерк "Герой не может остаться безвестным", получивший большой резонанс в стране. В ряде откликов автору высказывалось пожелание написать документальную повесть о генерале Титове. Идею эту активно поддерживал и Александр Титов. После недолгого колебания Дейгин принял это предложение. Вскоре он пишет книгу: "Предание из сорок первого: повесть о судьбе генерала Титова". Позднее он переработал повесть, дав ей другое название "Вся жизнь и последний час. Документальная повесть о начарте Титове".

В 1981 г. Дейгин направил рукопись книги директору Калининского отделения издательства "Московский рабочий" В. И. Захарову для издания. Но Захаров отказался сделать это, мотивировав свой отказ рядом надуманных причин. В частности от утверждал, что тверской период в биографии нашего земляка в повести отражен мало, и даже подверг сомнению официальные характеристики генерала Титова, полученные из архива Министерства обороны. Когда Дейгин показал письмо Захарова Александру Титову, тот был до глубины души возмущен. После этого в адрес первого секретаря Калининского обкома партии П. А. Леонова было послано письмо. Ответ с отказом помочь в издании книги пришел от зав. отделом пропаганды и агитации обкома КПСС Калашникова. После этого А. Титов обратился за помощью к редактору областной газеты "Калининская правда" (ныне "Тверская жизнь"); но вместо помощи в издании книги в газете была лишь опубликована статья о подвиге генерала.

Так книга и не увидела свет. Тогда Александр Семенович в свою очередь сам попытался увековечить память своего брата. На основе собранных материалов он написал небольшую книгу: "Подвиг генерала, считавшегося пропавшим без вести", изданную в 1996 г. В книге рассказывается о жизненном пути и подвиге его брата генерала А. С. Титова.

Не угасла память об именитом земляке и на кимрской земле. В свое время краеведы П. Н. Орешкин и Н. И. Гулин с целью сбора сведений об А. С. Титове ездили в д. Татищево, где встречались с родственниками генерала. Преподаватель кимрской средней школы № 5 Л. А. Черниговская с той же целью много лет назад со своими учениками также посетила д. Татищево. В Горицкой средней школе имеются материалы, посвященные А. С. Титову.

В Запорожской области стоят по соседству два села: Смирново и Титово. Возле них 8 октября 1941 г. погибли два генерала: командующий 18 армией А. К. Смирнов и командующий артиллерией этой армии, наш земляк А. С. Титов.

Геоинформационная система «Чертежи Русского государства 16-17 вв.» открывает широкому кругу пользователей возможности ознакомления с корпусом древнейших русских картографических источников тех времен.

В данный момент на карту внесены около 70 чертежей местности, располагающихся на современной территории Тверской области. При этом все они относятся к области, охватывающих территории Твери или других крупных городов пока что нет.

На территории современного Кимрского района обозначены карты:

Чертеж земель по рекам Волге и Хотче у села Бел Городок в Кашинском уезде

Чертеж земли деревни Подберезье на реке Волге в Кашинском уезде

Чертеж земель по реке Волге у села Новое, Угол тож в Кашинском уезде

Чертежи, большинство которых взяты из Сводного каталога русских географических чертежей историка-картографа Владимира Кусова, наложены на соответствующую местность современной карты. Уменьшив прозрачность чертежа, можно понять, на каком месте располагался тот или иной объект. Чертеж можно рассмотреть и в оригинальном виде, увеличивая и поворачивая его. Каждый чертеж снабжен описательной статьей, структура которой восходит к каталогу Кусова. Благодаря сопряженности таблицы с картой, пользователь может осуществлять поиск необходимой ему информации разными способами: по избранным полям таблицы, по всем полям сразу, по карте.

В ближайшие два года создатели планируют дополнять таблицу и карту, исправлять ошибки и вносить неучтенные подписи. «Эта работа не может быть выполнена быстро, поэтому мы сочли за благо открыть доступ к ресурсу еще до проведения этой корректировки», - отмечается на сайте Архива.

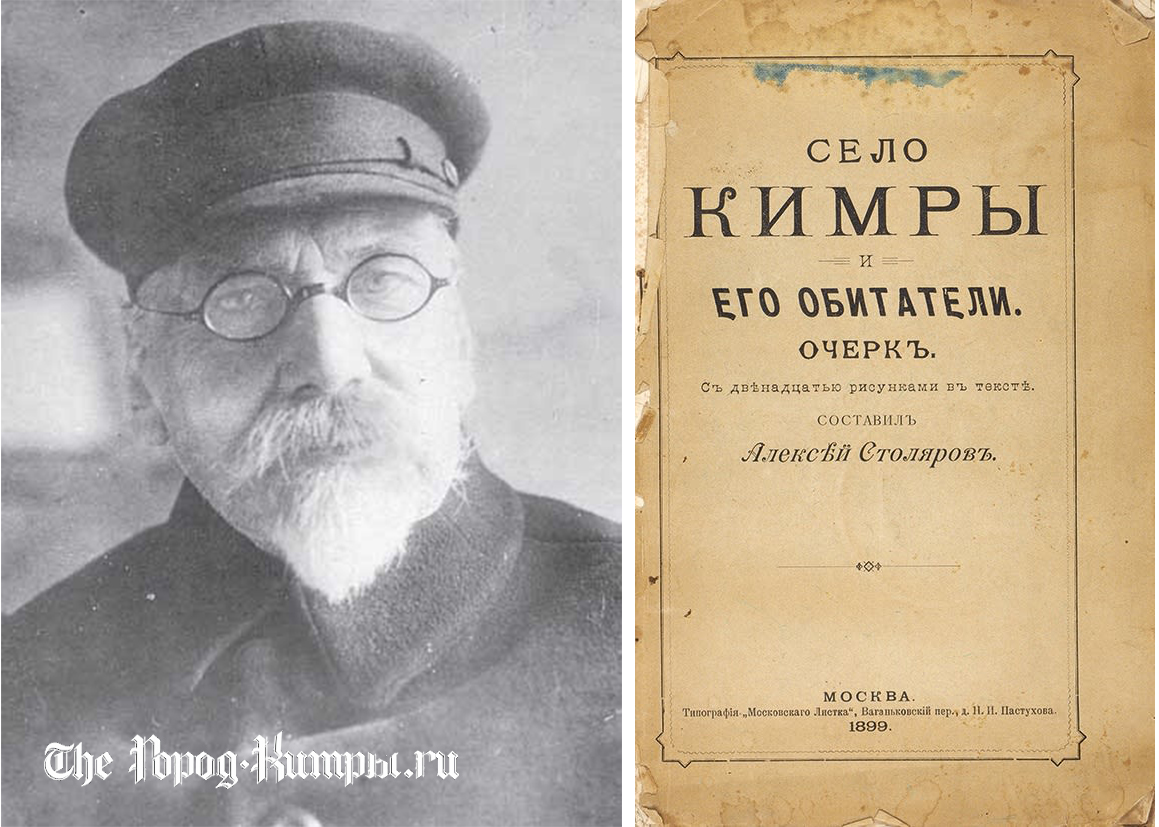

«Если хочешь знать историю, всегда лучше обращаться к первоисточникам», - советовал знаменитый издатель «Русского архива», археограф, историк П.И. Бартенев. Один из таких первоисточников - «Летопись событий села Кимры Тверской губернии». Составил ее Алексей Степанович Столяров, коренной кимряк из рода знаменитых производителей сапожного товара – Столяровых.

Получив университетское образование, Алексей Степанович поступил на службу в Российское транспортное и страховое общество и со временем стал его представителем в Кимрах. Параллельно со службой создал свое дело «Общая польза». А для души, как сказали бы мы сегодня, с увлечением постигал историю родных мест, внимательно следил за современной жизнью села и рассказывал о ней на страницах столичной и губернской прессы под псевдонимами «Старый знакомый», «Волгарь», «Пришлый» и другими. Например, благодаря Столярову читатели «Московского листка» узнали о создании и открытии в Кимрах в 1896 году общественной библиотеки-читальни.

Но много ли можно сказать в газетной заметке? Материал же накапливался, ему требовался выход. И вот рождается замечательная книжка «Село Кимры и его обитатели», следом за ней емкие, живописные зарисовки «В царстве обуви», любопытные очерки о заводе О.В. Потапенко, что в Абрамове, о своеобразном в среде сапожников обычае продавать глаза, о железнодорожной станции Савелово, о кимрском купце, отъезжающем в Москву. Читая их сегодня, мы открываем для себя нечаянно затерявшуюся во времени свою, кимрскую, сущность, высокое понятие кимряков о своем селе и его обитателях: «Слово кимряк, - справедливо подметил Алексей Степанович, – дорого для уха кимряка, как москвич для москвича, петербуржец для петербуржца или одессит для одессита. Кимряк чувствует за собою известную заслугу, связанную с его обширным производством, и гордится именем кимряка».

В процессе обретения нами своей истории «Летопись событий села Кимры Тверской губернии» представляет необычайный интерес как документ времени, написанный очевидцем, что называется по горячим следам, и без примеси какой-либо интерпретации событий. Он «спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно» и предоставляет возможность нам, сегодняшним, узнавать и самим оценивать дела минувших дней, сравнивать, размышлять. Например, какие вопросы рассматривало местное самоуправление, какие приговоры выносил сельский сход, хотя бы в отношении полицейской стражи, винной торговли, обустройства общественных мест, опеки. На каких условиях строились арендные отношения.

Не лишены любопытства происшествия, которые случались в селе. Наверное, многие обратили внимание на октябрьские события 1905 года, имевшие место в Кимрах, и действия сельского схода по охране спокойствия общества и восстановления порядка и тишины, когда была быстро образована особая охранная дружина. Верноподданнические чувства крестьян села Кимры передала телеграмма, адресованная государю. Это, кстати, яркая деталь в портрете кимряков. Еще в начале 60-х годов девятнадцатого века священник Н.Г. Лебедев писал: «они (кимряки) всегда любят выразить свое усердие и преданность Монархам…» Равно как и набожность, усердие к храмам, исполнение обрядов христианского благочестия. В «Летописи» мы читаем, как встречали кимряки Иерусалимскую Икону Божьей Матери из Белгородка, которую ежегодно приносили в село к традиционному Крестному ходу. И это не единственный пример благоговейного и почтительного отношения обитателей села к святым иконам.

Издревле жители Кимр установили принимать в день святого Георгия, 23 апреля (ст. ст.), икону Рождества Пресвятой Богородицы из Абрамовской церкви. В этот день многие из жителей приходили за святой иконою в Абрамово еще к Божественной Литургии. Другие для встречи ее выстраивались вдоль дороги, третьи – при входе в Кимры. Всякий старался хоть сколько-нибудь понести икону Заступницы Небесной. После вечернего богослужения икона в сопровождении Крестного хода из Покровского собора при многочисленном стечении народа была провожаема до конца села. Многие кимряки сопровождали икону до самого Абрамовского храма. В наши дни сотни кимряков встречают святые иконы, прибывающие в город вместе с Волжским Крестным ходом.

Читая «Летопись», мы сталкиваемся с множеством людей, которые оставили заметный след в деловой, общественной, культурной жизни Кимр. Так, 16 апреля сход кимрского сельского общества выразил соболезнование Софье Ивановне Собцовой по случаю кончины ее мужа Николая Ивановича Собцова. А также выразил благодарность и признательность Клавдии Алексеевне Зубовой за пожертвование средств на ремонт женского министерского училища. Обе эти фамилии объединяет широкая попечительская деятельность на ниве народного образования.

В 1894 году на пересечении улиц Тупицкой и Безымянной (ныне К.Либкнехта и Луначарского) потомственная почетная гражданка Клавдия Алексеевна Зубова строит на свои средства и в память своей матери Е.В. Полежаевой, урожденной Малюгиной, новое каменное здание для женского училища. Так что долгие годы училище звали то Зубовским, то Полежаевским.

И Полежаевы, и Малюгины были широко известны своей благотворительной деятельностью. Так, купцами Полежаевыми в Калязине было построено здание механико-технического училища, которое сегодня мы знаем как Калязинский машиностроительный техникум и с которым связаны годы ученичества многих и многих кимряков. Не так давно техникум отмечал свой юбилей.

Ну а наше, Зубовское, было по тем временам самое большое и теплое школьное здание в Кимрах. Классные комнаты были просторными и светлыми. В 1900 году из системы земских учреждений женское училище переходит в ведение Министерства народного просвещения. Почетным блюстителем училища, сообщает нам все тот же А.С.Столяров, был Николай Иванович Собцов, и двери его дома были всегда открыты для учительского персонала. После его смерти сельский сход попечительницей училища избрал Софью Ивановну, супругу почившего.

Семейную традицию продолжила и дочь Собцовых – Анна Николаевна. Она возглавила открывшуюся в 1909 частную женскую гимназию (тогда еще прогимназию) и преподавала в ней. Гимназия расположилась в доме В.И. Шокина, который сохранился до наших дней (филиал средней школы № 13), чего не скажешь о министерском женском (Зубовском) училище. Одно время, уже в советские годы, в здании находилась начальная школа, потом колодочный склад обувной фабрики, ну а с перестройкой, попав в частные предпринимательские руки, попросту разрушено.

«Летопись событий села Кимры Тверской губернии» охватывает последние месяцы 1905 года и практически первую половину 1906-го. Первая ее часть была издана тоненькой книжечкой, всего в несколько листиков, А.С. Столяровым в 1906 году. Вторая, в рукописи, хранится в Кимрском краеведческом музее.

Закончить же эти заметки «по поводу» хочется опять же словами П.И. Бартенева: «Мы слишком богаты общими выводами и теоретическими разглагольствованиями, в исторических сочинениях наших нам нужно больше фактических рассказов, которые, конечно, тем ценнее, чем осмысленнее». И тогда прошедшее будет не только любопытно, но и поучительно.

Галина Крюкова

В этот день в 13.00 часов на Театральной площади представители Молодёжного парламента, отдела по молодёжной политике администрации города Кимры организовали патриотическую акцию «Блокадный хлеб». В ней приняли участие обучающиеся МОУ «Средняя школа №11, 13, 14», ГБП ОУ «Кимрский колледж», а также жители города.

Перед собравшимися выступила председатель комиссии по патриотическому воспитанию, добровольчеству и экологии Молодёжного парламента города Кимры Епишко Надежда.

Волонтеры раздавали собравшимся листовки с информацией о блокадном Ленинграде. Каждый участник получил кусочек блокадного хлеба. Все склонили головы в минуту молчания в память погибших в суровые блокадные дни.

Волонтеры провели социологический опрос. Всего было опрошено 42 человека, из которых 17 человек не знают с чем связан день 27 января. 19 респондентов не знают, сколько дней длилась блокада Ленинграда. А на вопрос какова суточная норма хлеба практически все опрошенные ответили правильно - 125 граммов.

Сегодня как никогда важно сохранить историческую память, передать её последующим поколениям. Ведь только зная, какие жертвы принесли жители блокадного Ленинграда, молодёжь сможет более серьёзно относиться к своей жизни.

В этом году расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры будут увеличены по федеральным проектам «Театры малых городов» и «Местный дом культуры».

«Федеральные субсидии, которые получил регион — порядка 38 млн рублей. Нам нужно обеспечить софинансирование в размере 4 млн рублей на приобретение оборудования и ремонт театров и домов культуры», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

По 4,3 млн рублей будет направлено Кимрскому театру драмы и комедии, Вышневолоцкому драматическому театру. Средства пойдут на создание новых постановок, изготовление декораций, пошив костюмов, приобретение оборудования для создания театральных спецэффектов.

Более 33 млн рублей планируется распределить между домами культуры в сельской местности и городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Дополнительное финансирование позволит провести текущий ремонт, обновить кресла в зрительных залах, а также закупить световое и звуковое оборудование, костюмы и музыкальные инструменты.

Воевал он от первого до последнего дня Великой Отечественной. В схватку с гитлеровцами крестьянский сын Степан Акулович Солдатенков вступил уже обстрелянным бойцом – свой первый боевой опыт приобрел в финской военной кампании. И теперь умело и яростно бил захватчиков, упорно гнал их с родной земли. Ветеринарный техникум в Осташкове Степан Акулович закончил еще до войны, и его знания очень пригодились – службу он нес в кавалерийской дивизии.

Свою личную войну Степан Солдатенков закончил в поверженной Германии. Домой вернулся с иконостасом боевых наград – орденами «Красная Звезда» и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другими. А потом к боевым наградам прибавились и трудовые. Сегодня на его парадном пиджаке не найти свободного места.

Вернувшись с фронта, Степан Акулович с энтузиазмом включился в работу. После боев, военных тягот и потерь мирная трудовая жизнь была так хороша! Но враг нанес тяжелейший ущерб, продовольствия остро не хватало, и работы у ветеринара Солдатенкова было невпроворот…

Трудиться ему довелось и в Конаковском районе, и в Кимрском. Сначала ветеринарным фельдшером, а потом и врачом. Точку в своей трудовой биографии он поставил лишь в 1992 году, когда ему сравнялось 77 лет.

Свой день рождения наш герой встретил в Кимрах, где он живет с 1950 года, окруженный любовью и заботой близких. В этот день все они собрались у любимого отца, деда и прадеда, чтобы пожелать ему еще много лет оставаться рядом. Поздравить героя пришли представители совета ветеранов, Пенсионного фонда, общественных организаций. Все кимряки присоединяются к поздравлениям и добрым пожеланиям: здоровья вам, дорогой Степан Акулович, и активного долголетия! Спасибо вам за вашу ратную службу и доблестный труд!

Автор: Лидия ГРИГОРЬЕВА

Как сообщалось ранее, решение посетить Кимры не было у продюсеров программы единоличным. Свою роль тут как раз сыграла кимрская общественность, надо отметить, весьма грамотная и ревностная к своему городу. В открытом голосовании на вопрос «куда едем дальше» Кимры набрали большинство голосов. На втором месте оказался Воронеж.

Ведущий Андрей Новичков, один из активистов московского «Архнадзора», формат программы поддерживает провокационный. Чиновники во многих городах уже успели покраснеть перед его камерой, и показать свои "великие" знания в вопросах сохранения культурного наследия.

Первой программа приехала в Тверь, этим летом была показана непростая ситуация в Старице, и вот теперь журналисты посетили Кимры.

"Выпуск смотрите в феврале, а пока кидаем несколько фото со съемок!" - сообщили активисты на своей странице в социальной сети

Поздравляем с Днём Православной молодёжи и Днём студента!

Выступал за команды «Волга» (Калинин), «Локомотив» (Москва), ЦСКА, «Спутник» (Кимры).

В возрасте 20 лет впервые вошёл в 33 лучших, выступая за «Локомотив». Забил 80 мячей в высшей лиге чемпионата СССР.

По окончании карьеры служил в ГСВГ и частях Ленинградского военного округа начальником физической подготовки. В 1991 году уволен в запас за нарушение дисциплины — так как не хотел жить без семьи. Работал в спортивном кооперативе, играл за ветеранские клубы.

Скончался от онкологического заболевания. Похоронен на Покровском кладбище в Москве.

Член клуба Григория Федотова (104 мяча)

В списке 33 лучших — 4 раза (1972, 1974, 1976, 1977), под № 1 — 1 раз (1977)

За сборную СССР провёл 13 матчей, забил 5 голов

Благодарим Александра Вахтангова за за помощь в грузоперевозке и предоставленных материалах, а также Сергея Соловьева за помощь в устройстве купели.

Поздравляем всех с Праздником!!!

Общественное движение Покров

Съемки 10-го сезона «Реальных пацанов» проходили в городе Кимры Тверской области.

Чтобы избежать возможных происшествий во время Крещенских купаний, на территории Тверской области будут оборудованы специально отведенные места для проведения священного обряда.

Обеспечивать безопасность людей во время их погружения будут сотрудники МЧС России по Тверской области, аварийно-спасательной службы Тверской области, Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тверской области, Управления Министерства внутренних дел России по Тверской области, бригады скорой медицинской помощи и представители общественных организаций региона.

Главное управление МЧС России по Тверской области настоятельно рекомендует гражданам ответственно отнестись к собственной безопасности, не купаться в несанкционированных местах, ни в коем случае не отпускать несовершеннолетних детей одних в период празднования торжества для совершения священного обряда и публикует предварительную информацию о местах проведения «Крещенских купаний» на территории Тверской области.

Сведения о местах массового купания и группировке сил и средств, привлекаемой для обеспечения безопасности людей на водных объектах города Кимры и Кимрского района в период «Крещенских купаний» в 2017 году:

1) г. Кимры, ул. Пушкина, д. 2, устье р. Кимрка.

2) Кимрский район, пос. Белый Городок, ул. Белгородская,1, прорубь на р. Волга у Храма Иерусалимской иконы божьей матери;

с. Ильинское, л. Заозерная, прорубь у Ильинской церкви Смоленской иконы божьей матери, оз. Ильинское.